A diferencia de lo que proponen ciertos intelectuales —con más pasado que presente (a tal punto está cosificada la consideración cultural que el pensador está sometido a la misma lógica que la del vino: a mayor cantidad de años se supone mayor sapiencia y erudición, cuando en verdad es lo contrario, dado que sobrevivir en este sistema implica ceder y, por ende, embrutecer o transar progresivamente al punto límite que al estar más cerca de la muerte ya no se tiene nada más genuino que ofrecer que no se haya ofrecido) y con menos originalidad que las mismas formulaciones que dan vueltas sobre el marxismo—, la democracia absoluta no solo es una clara invitación demagógica al onanismo intelectual sino que, además, es argumentalmente insostenible. La democracia avanza a su disolución misma, hacia su corrupción generalizada, en la que pretende envolver al hombre, a la humanidad a la que claramente tiene subyugada. Resistirnos al límite tajante, es lo único que sostiene nuestra expectativa, que nos conduce a un estado de negación enfermizo, en donde no queremos pensar siquiera en la posibilidad de que todo termine, y eso es lo que nos empuja a tal finalidad ineluctable (el síntoma o fantasma del virus real, que de imaginario impacta en su faz simbólica). Sí asimilamos que podríamos estar ante nuestro propio fin, posiblemente tengamos una probabilidad, entre muchas, de pensar nuestra salvación o salvoconducto, que no sea la cárcel, el presidio, o la mortalidad a la que nos condenamos con lo irresoluto de lo democrático.

En su libro Pedir lo imposible, Žižek escribe: “El capitalismo global ya no puede combinarse con la democracia representativa”. El autor es uno de los faros intelectuales más escuchados en los últimos tiempos y, por tal condición, asimilado por el sistema mismo al que pertenece críticamente. La afirmación citada la formula en relación con un colega suyo —de avanzada edad— que, tras un paso por la cárcel a causa de acciones subversivas décadas atrás, trabaja ahora en la remisión de la mansedumbre (tal vez esta sea la magia de la ancianidad) dando idea, a través de textos como Imperio a una propuesta de democracia absoluta en donde la representatividad se suprima por la acción democrática, propiamente dicha.

En su libro Pedir lo imposible, Žižek escribe: “El capitalismo global ya no puede combinarse con la democracia representativa”. El autor es uno de los faros intelectuales más escuchados en los últimos tiempos y, por tal condición, asimilado por el sistema mismo al que pertenece críticamente. La afirmación citada la formula en relación con un colega suyo —de avanzada edad— que, tras un paso por la cárcel a causa de acciones subversivas décadas atrás, trabaja ahora en la remisión de la mansedumbre (tal vez esta sea la magia de la ancianidad) dando idea, a través de textos como Imperio a una propuesta de democracia absoluta en donde la representatividad se suprima por la acción democrática, propiamente dicha.

En cualquier universidad occidental (entendiendo Occidente, básicamente, como Europa más el norte de América), bar, confitería o espacio de paseo de vanidades del intelectual promedio, en donde la única preocupación —medianamente coherente (como si las preocupaciones tuviesen una coherencia en su origen, en su razón misma de ser o de emerger)— sea que alguien, en nombre de una deidad, se explote como bomba o robe un camión y justo pase por encima del oportuno pensador, esta formulación bien podría ser tan novedosa y creativa, como posible y asequible.

Mientras el resto del mundo, ese que mayoritariamente no está gobernado por lo democrático (paradoja excelsa del sistema que propone la aprobación de la mayoría y que a nivel mundial, apenas si es una minoría que pretende imponerse a los que no se organizan de tal modo) o que parsimoniosa, pero progresivamente, se va despegando de esta experiencia (es el caso de los países de Eurasia, que presentan una mutación a sistemas despóticos en los últimos años), o que amaga adquirirla para, prontamente, abandonar la idea (como es el caso antológico de la potencia económica y productiva mundial, China, que siquiera guarda atisbos de lo democrático), nuestras luminarias intelectuales insisten (insistimos) en seguir conceptualizando la política bajo términos, expresiones y caracterizaciones democráticas.

En vastos latifundios latinoamericanos, en donde bajo esas formalidades que desde Europa o desde el extremo norte de América llaman “democracia”, estamos quienes habitamos: ciudadanos que obedecemos a rajatabla los deseos políticos y públicos del gobernante de turno, de quien nos cobija en su manto protector para que no nos dañemos con la experiencia de la libertad. Pero no hay posibilidad de no dañarnos; quienes dicen estar para proteger nuestros derechos (de expresión o de libertad) jamás repararán en lo que decimos y nuestros derechos jamás serán cumplidos.

Plantear que la democracia podría ser absoluta en sitios en donde existe formalmente, pero en donde más de un tercio de la ciudadanía posee serios problemas para alimentarse; y en donde, por ende, solo un 10% de tal población podría considerarse habilitada tanto existencial como materialmente para plantear algo más allá de su propia supervivencia (es decir, escapar a lo omnisciente de la billetera, la plata, el látigo o el plomo del gobernante) es de un cinismo tan grande que solo puede entenderse si se expresa desde un desconocimiento tan supino como inimaginable.

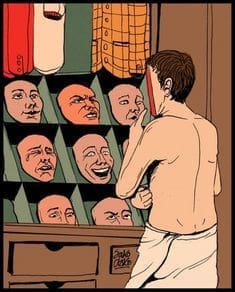

Por supuesto que no se puede discutir, palmo a palmo, en un relación de fuerzas proporcionales con los intelectuales que, al servicio de las academias, editoriales y grupos mediáticos, se pasean como modelos en una pasarela por la feria de vanidades en las que exteriorizan su labia o profusa intelección, para plantear la novedad tautológica de “absolutizar lo absoluto”. Nuestro cometido, apenas, es dar cuenta de que otros seres humanos transitamos el derrotero de no caer víctimas del olvido formal de que nos consideren en una fría estadística. Ciudadanos, sujetos de derechos de un sistema que nos tiene cautivos, fagocitados y encerrados en su perversa y pérfida lógica. Porque si no nos damos cuenta de que hemos sujeto nuestro destino humano a la suerte del sistema, que tiene en su naturaleza voraz el tragarse a sí mismo, entonces ya no podremos consumir ni siquiera el derecho al espectáculo, a la platea, al aforo, a la butaca en primera fila para asistir a nuestra propia disolución.

El salto al vacío, el de organizarnos de un modo en el que no tengamos demasiadas referencias escritas, al contrario de lo que podríamos pensar, es la única salida ante la caída al abismo, a la que avanzamos casi furiosa y, por supuesto, democráticamente, entre la enfermedad, la real, la imaginaria, como la simbólica, la que nos impide ser libres para transitar, para respirar y hasta para depositar la fe y la esperanza en una cura o vacuna que nos brinde otra respuesta de las que nos viene brindando y nos negamos a aceptarla o asimilar.

Por Francisco Tomás González Cabañas.

Deja un comentario