Subía la cuesta sintiendo el ritmo de los pasos acompasando al corazón. Ya estaba hecho. No se negaba que al principio tuvo dudas, que fueron cayendo desnudando la realidad. Y la realidad era que la penuria vestía con ropajes de esparto y frío una casa de por sí maltrecha desde siempre, que poco habían poseído y menos en los tiempos presentes en que se diluían las escasas provisiones cayendo en el desamparo, casi en la inanición ¿Qué culpa tenía él de que las cosas fueran como son? No era responsable del triunfo de los suyos más que en lo poco en que colaboró, ni de los desatinos anteriores en que los que ahora nadaban en el fracaso levantaron la cabeza con orgullo. No se sentía culpable de apostar a ganador, que por una vez en su historia la vida se le pusiera a favor y cobrara los intereses de pasadas humillaciones. Habían ganado los suyos, buena hora sería en que se repartieran las prebendas y mordieran el polvo los de antes.

Él no buscó contarlo. No buscó saber ni juzgar en demasía los sucesos anteriores. Bien cierto es que se acomodó con mala cara pero sin mucho ímpetu, que ya se lo habían echado en cara los nuevos amos. Por eso había premura en demostrar afinidad, en hacerles ver que su frialdad no fue tal como la pintaron. Era necesario convencerlos que a la chita callando contribuyó a la causa como quintacolumnista silente y preciso. Por eso debía contar lo que sabía, lo visto en el pueblo. No fuera a adelantarse otro vecino, que bien sabía él la calaña de todo del resto de vecindario. Todos quietos, callados, obviando pasados desmanes o indiferencias, mascando en casa lo que él, quizá más rápido se atrevía a hacer.No, debía andar bien listo; así fue como lo preparó hasta llegar el momento de dar los últimos pasos. Justo los que daba ahora.

En las primeras horas, cuando aún el olor a pólvora y los vítores a los vencedores no se habían apagado, corrió al cuartelillo. De noche, como un buen Judas, amparado en la oscuridad y el silencio de un pueblo callado, no sabía bien si por el terror o por alborozo. Tomó el camino del Junquillo que era el más alejado del cuartelillo, por aquello de toparse con otro y que intuyera las intenciones que amparaban sus pasos… No es bueno que nadie sepa nada, al menos al principio, mientras que todo se asiente, no fuera a ser que luego las tornas cambiaran, que bien seguros se encontraban los otros y mira cómo se volteó la tortilla. Mejor en silencio y amparado en el ocultamiento. Pero corrió, eso sí, no fueran los del Mazorcas a adelantarse, que intuía con mucha claridad el ansía de tierras y prebendas de los Mazorcas. Envidiosos y con la justa pretenciosidad para aprovecharse de los tiempos. Y no. Él no podía dejar pasar la oportunidad, era momento de valientes, se dijo tirándose al sendero, que embarrado y lluvioso le condujo a la hora a las puertas del cuartel, viejo caserón de piedra ensamblada que solo verlo producía el estupor del miedo, como si la propia cantería pudiera ahogar el contenido de los gritos de espanto que se producían en el interior.

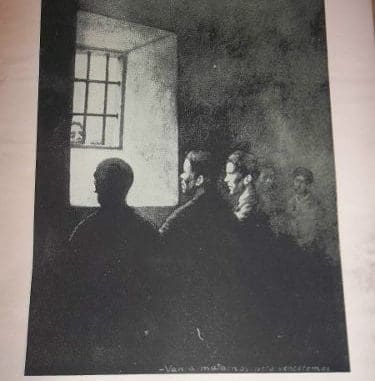

Llamó con el estómago contraído y el corazón en un puño; eso que él estaba fuera de sospecha, o al menos así lo creía. Intuía lo que sería llegar a esas puertas como condenado. Un infierno. La sensación de miedo le estremeció las carnes hasta hacerle suspirar por el escalofrío. El guardia de puertas le abrió con semblante nubloso, embozado en la capa y cubierto el rostro con un trapón también verde, apenas dejando los ojos al aire, con mirada de hielo.

“Quien va”, le dijo antes de abrir el portalón. Sixto Ayala, respondió, simulando un valor del que carecía. “Sixto Ayala, por mal nombre El Rastrojo”, dijo quebrando la voz, “que quiero hacer una confidencia al comandante de puesto, señor guardia, de suma importancia y harto urgente. Avísele por favor, porque depende de ello el que unos malhechores sean detenidos. Es urgente, le digo, porque en breve ponen alas a su delito y se irán sin recibir el justo castigo” Los ojos del embozado contemplaron su humilde presencia, en silencio, para darle entrada e introducirle en una sala escueta con una bombilla en el techo pegada de puntitos negros que le parecieron a Sixto El Rastrojo, cagadas de mosca. Unas sillas destartaladas y mal pareadas y una estufa de leña componían la estancia. Mientras contempló las desconchadas paredes que algún día fueron verdes, distinguió un calendario que mostraba la fecha de 1937, de Enero. Nadie había osado arrancar las hojas hasta llegar a ese mes de Noviembre que ahora moría, entre frío y un acelerado invierno que todo lo hacía más duro. Arrimó su cuerpo enjuto a la estufa, mientras sentía a lo lejos los pasos renqueantes del guardia que iría, seguro, a la búsqueda de su jefe. Unos perros ladraron, con eco, rompiendo el silencio de una noche negra, donde hasta la luna parecía huir por los cerros vecinos.

Se le hizo larga la espera. Al rato, cuando casi dormitaba mecido por el tenue calor de la estufa apareció un hombre pequeño, con bigote escueto, tal que el Caudillo, que les contemplaba desde un cuadro torcido en la pared de enfrente. Atándose las cinchas, con alevosía y en la cara un gesto adusto envuelto en las brumas del sueño.

-Usted dirá. Espero que sea algo de interés porque a estas horas, presentarse aquí no es muy correcto-

-Lo siento, señoría, pero no he querido hacerlo de día. Esto es un pueblo, nos conocemos todos, ya sabe. Usted perdone, la urgencia lo demanda-

-Bien, pues dígame usted-

Y le dijo. Abrió la boca, durante un buen rato, mientras el sargento tomaba sus notas y poco a poco se le distendían los vapores del sueño para acerar una mirada de zorro y abocinar los labios lengüeteados de vez en cuando como un niño saborea un dulce.

Le hicieron firmar un papel. Con la desconfianza debida, bajo la promesa de secreto total, de no trascender. Ya sabe, mi sargento, esto es un pueblo y no quiero que se sepa, aunque estoy muy honrado de librar a la Cruzada de los enemigos, ya sabe usted, que hay emboscados en cualquier sitio. Lo mejor es que yo siga anónimo, de esa manera, mi sargento, le puedo aportar más pruebas de algún enemigo que vuelva y le cacen. Lo que espero de mi sargento, y usted me perdonará la franqueza, es la recompensa que dicen ofrecen a quien colabora. Las tierras del Fierro, que están en barbecho desde que se fueron. Las cultivaría y daría a mis hijos lo que se merecen, señor, no quiero parecer interesado, señor, pero hemos sufrido mucho cuando la horda roja campaba en el pueblo. Nos arrebataron lo poco que había. Tuvimos que dar de comer a esos desarrapados durante unos meses, llevándose cosechas y animales, decían que para los combatientes. Justo es que ahora que ganamos la guerra, señor, algo nos beneficie. Yo le juro a usted que he de tener ojos y oídos y tal como el cuento lo de esa pareja, le traeré todo lo que llegue hasta mí. No ha de tener queja, señor, que más fiel que la familia Rastrojo, usted no encuentra. En los tiempos pasados, luché dentro del pueblo, callado, con la discreción debida, a favor de la causa. No sabe usted la información que pasé, las visitas a la Quinta Columna de la ciudad, que hice. Me jugué la vida, señor…

Calló, advirtiendo el gesto adusto y cansado del sargento que le miró con hartura e incredulidad.

Calló, advirtiendo el gesto adusto y cansado del sargento que le miró con hartura e incredulidad.

-Bien, Rastrojo. No tengo cuenta de lo que me dice, de su colaboración anterior, es más algo me dice que usted contemporizó con el enemigo, que se mostró afín, o poco activo, vamos. Si todos los que dicen que eran adeptos hubieran hecho algo, seguro que la guerra hubiera durado dos días, pero en fin, unos nos jugamos la vida y otros vivieron al socaire. Bienvenida sea esta información, de todos modos. La verificaremos hoy mismo. Pasaremos por donde dice y serán detenidos, no solo la pareja de maestros sino el resto de habitantes de la casa que los han dado amparo. Queda pendiente la demanda, que usted me hace. Se la pasaré a las autoridades que tienen jurisdicción sobre las tierras de los huidos y se verá si es posible y si se las ha ganado de verdad. Ahora firme la declaración que será guardada y no trascenderá, en eso tiene mi palabra, espero que su colaboración sea mucho más que esto. Al fin y al cabo, son solo dos maestros, rojos, sí, pero inofensivos y ya los teníamos en el punto de mira, casi localizados. Usted en realidad solo confirma lo que sabemos. De todos modos, se le agradece como es debido con estas monedas que le daremos al salir. Sabíamos que andaban cerca, usted nos confirma la casa que los ampara. Lo que nos hace falta es conocer más las evoluciones de los del monte. Esos sí son peligrosos, así que póngase a ello y en cuanto detecte cualquier movimiento, nos lo avisa. Pero a horas prudenciales, hombre de Dios, que me ha sacado de la cama, con este frío-

Salió del recinto, con mil parabienes y varias inclinaciones, tal que si saliera de iglesia en misa mayor. Al cerrarse la puerta tras de sí sintió el alivio por abandonar el recinto aunque el viento gélido y un golpe de lluvia le rozó la cara. Avanzó raudo por el camino más corto, no por el que había venido, amparado en la sensación de que ya daba un poco igual que alguien le viera. Estaba en la parte correcta. En la de los vencedores, su nombre figuraba como colaborador… le daba una cierta y tranquila seguridad. Poco o nada tendría que temer y sí bastante que esperar. Recordó, caminando entre guijarros, las palabras del padre: “quien a buen árbol se acerca la sombra le cobija” Él ya estaba cobijado. Por eso caminó seguro.

No es que tuviera gran cosa contra los maestros. Ni a él ni a los suyos le hicieron gran cosa. Cierto es que sentía la separación de clase y en ocasiones percibió una mirada por encima del hombro, porque los maestros ponían una distancia entre el cambalache de su vida y la de los que no comulgaban con sus ideas, aunque a decir verdad, él, no se significó nada. En todo momento era de quien mandaba. De familia le venía la sumisión y el arrimo al poder que les permitiera arañar las migajas que caían de las buenas mesas.

Ocurría que los maestros no tenían nada por eso se permitió ignorarlos antes y ahora delatarlos. Nada de valor, se entiende, desgranaban conocimientos como quien tira granos en baldío, poco o nada podían, por tanto su presencia fue difuminada por la indiferencia que los Rastrojos ofrecían a quien nada podían sacar.

Los maestros eran altaneros, eso sí, se decía al ritmo de sus pasos. Quizá no fuera premeditado pero utilizaban palabras escogidas para referirse a las cosas normales. Comprobó con cierta molestia que en su casa en vez de un vasar con loza había estanterías plenas de libros, que le gritaban al entrar su propia ignorancia. Siempre fueron altivos, pensaba ahora, con la distancia que genera pertenecer a un mundo desconocido e inescrutable que encontraría acomodo en aquellos libros del anaquel, en las reglas de escritura y lectura que él desconocía y que despreciaba.

Ella, con esa sonrisa que usaba a modo de engaño y anzuelo de incautos, sedujo a muchos vecinos, sobre todo a los niños que la seguían como hipnotizados, incluso los suyos, con gran disgusto por su parte. A él, en cambio, y al resto de los integrantes de los Rastrojos no les engañó; detestaban su porte y su lenguaje ahíto de palabras cultas. Entendía perfectamente que de esa forma mostraba el desprecio de saberse superior a ellos. La distancia que da ser letrada en zona de burdos. Y él, el marido, o compañero, como ella le nombraba, maestro también de los mayores dando las clases de forma altruista, como si le sobrara el tiempo y el destino, llevando el panamá cubriendo sus ralos cabellos tornando sombra en los ojos verdosos como iluminados por rayas de brea.

Eran extraños, así se lo hicieron saber algunos en el pueblo. Maestros. Querían instruir a los niños, decían, y al resto del pueblo “porque la cultura os hará libres” les arengaban. Como si fuera lógico instruirlos o como si fuera útil. ¿Para qué? les preguntó el cura, con tino, “si estos rapazuelos van a ir a la era a poco que levanten un palmo del suelo. Dejemos las cosas estar”, les dijo el abate, “en el correcto orden de las cosas, como siempre fueron, que están bien como están. ¿Libres? y para que quiere un pobre ser libre”, preguntaba el cura con soberbia . “Si Dios nos hubiera querido iguales no hubiera creado riqueza, ni ricos. Tiene que haber de todo, don Martin”, le dijo, mientras el maestro con su panamá en la mano y la perenne sonrisa en los labios desdibujados y resecos le miraba con calma. “Entienda don Benito, los tiempos cambian. Ahora la República potencia la cultura, quiere que estos niños vayan a la escuela, que aprendan y crezcan como personas libres que serán. Mi esposa y yo estamos aquí para eso, para educarles. No está reñido ni con el orden ni con Dios, es más, creemos que Dios está de parte de estos pequeños, de su libertad, de su independencia, de la cultura, de la humanidad. Don Benito, comprenda, nos envía el estado para educar a los hijos del pueblo”.

Y don Benito, cabeceando, nada convencido, los escrutaba cada día. Visitaba la escuela cada poco, por tenerlos controlados. Salía del aula cariacontecido y triturando palabras que parecían injurias a los que se cruzaban por su paso. La tipa esa, doña Lucía, los hacía cantar, que lo tengo oído: el himno de Riego, que ya son ganas. En otra ocasión, ya empezada la guerra: A las barricadas, que dejaron a la gente de orden del pueblo con el pelo escarpiado. A las putas barricadas, les enseñó la tipa, que eso no se hace con niños, como dijo don Gañán Monsalvo, el amo. Que los niños son almas puras, joder, y no se les pervierte. Por eso no está mal lo hecho hoy. No puede estar mal, además era necesario. Una nueva España se yergue orgullosa sobre las ruinas de los enemigos de la España eterna. La historia nos dará la razón y al final seremos grandes, como alemanes o italianos, tal como repite don Gañán, con los ojos encendidos de furor patriótico, mientras agita su muñón derecho, el que perdió en la guerra, dice él, y se comenta en el pueblo que fue lance de amores, que un mozo de Tresmijares le pegó un escopetazo por querer birlarle la moza y hubo que amputar ante la infección que se presentó. Tal como sea, si él dice que es mutilado de guerra, va a misa. Y amén.

Dentro del bolsillo rozándole la pierna, sentía las monedas bailar y el billete que, doblado, plegaba los picos arañando la piel. Sixto Ayala, apodado de siempre El Rastrojo, de los Rastrojos del pueblo vecino, no le pesaba el alma. Bueno, quizá un poco, pero tan liviano que contrapesaba el saber que hoy y durante varios días se comería pan blanco en su casa. Y legumbre limpia de cochambre, no como la que servía la Casta, parecía agujereada de bichos malsanos. Habría leche fresca de las vacas de Hipólito que vendía a precio de oro, el mal nacido, haciendo negocio con el hambre del pueblo, que eso sí es delito y ahí andaba con palio en el altar mayor. La Casta con la nata haría galletas que en tiempo hacía la abuela y buena mantequilla para untar en ese pan blanco tan soñado. Se le llenó la boca de agua, mientras avanzaba entre el lodo que le embarraba sin piedad los pies.

Al Rastrojo, si le quedaba algo de pesar por haber contado que los vio de noche, salir de la sima de aquel roquedal, para robar unas remolachas y matar el hambre, se le pasaba pensando en las galletas o el pan con mantequilla y azúcar. El tintineo que notaba en su bolsillo derecho, justo al lado de la vieja petaca, le ocultaba el pesar al saber que por unos días, comerían bien.

Era madrugada, el Rastrojo se levantó con el alba como cualquier día, debía ir a la finca de don Gañán, como todos los días de su vida desde que guardaba memoria. El frío le cortó la cara y recordó como ese mismo frío, la noche anterior, le pareció gustoso al salir del cuartel. Apretó el paso al tiempo que postergó los recuerdos de lo vivido en un rincón muy oscuro de su memoria, lo aherrojó con un fuerte candado para que no saliera jamás y siguió su camino.

Era madrugada, el Rastrojo se levantó con el alba como cualquier día, debía ir a la finca de don Gañán, como todos los días de su vida desde que guardaba memoria. El frío le cortó la cara y recordó como ese mismo frío, la noche anterior, le pareció gustoso al salir del cuartel. Apretó el paso al tiempo que postergó los recuerdos de lo vivido en un rincón muy oscuro de su memoria, lo aherrojó con un fuerte candado para que no saliera jamás y siguió su camino.

A la altura del Cerro Vinatero sintió el estallido. Unas ráfagas y varios destellos. Un ruido que quebró el silencio de la madrugada y de las gotas de lluvia que caían lentas, mancillando la tierra convirtiéndola en barro. El ruido venía de lejos. Sixto, contempló la lejanía y confirmó para sí que las estampidas llegaban del cementerio.

Ya está, se dijo, Sixto Ayala. Los liquidaron. Puedo ir tranquilo; nadie sabrá nunca que fue un Rastrojo quien los delató. Y volvió a ocultar los recuerdos dentro de su memoria. Mañana habría pan blanco en su casa.

FIN

Deja un comentario