Ante todo y a modo de disculpa le anticipo que no quisiera que en la misiva se trasluciera ni el más mínimo resentimiento. Aunque en la primera impresión lo hubiera, se lo confieso, ahora que la escribo no quedan ni atisbos ya que he decidido asumir las consecuencias de uno actos de forma personal sin dejar fuera ninguna de mis responsabilidades. He de caminar el sendero de la madurez, me dicen todos, y quizá limpiarme de sevicias y exoneraciones de culpa sea el primer paso.

Usted,Marquina, no me conoce o si lo hace será de refilón, quizá un nombre volteado en momento impreciso y poco más. Hasta hace poco me pasaba lo mismo con usted, su apellido no era nada ni significaba más que uno de tantos que existen. Sin lazos ni reconocimiento. Cuanto quisiera que siguiera así, pero no queda opción que darme por enterada de su existencia, señora Marquina y ya es tarde para casi todo.

Comenzaré el relato de los hechos desde el principio aunque dudo si ganaré su atención hasta el final, por tanto le ruego que no se apure si encuentra fárrago o incomprensión en el texto. Llegará a entender el porqué de la misiva y de este recorrido por sucesos que ni le importan ni debieran ser más que un encuentro fortuito entre su vida y la mía.

Estoy, o lo estaba al menos, casada. Tengo dos pequeños a los que adoro, un trabajo aceptable que me reporta lo suficiente para vivir y una cierta dosis de autoestima, cosa importante, además de mantener buenas relaciones laborales con colaboradores y compañeros. Una vida feliz, podría decirse. Una dulce placidez que debiera haberme llegado sin menoscabo de la búsqueda de motivaciones placenteras exentas de riesgo. Así debiera ser. Pero no es, Marquina.

Hay personas en las que la placidez de los días iguales sin alteraciones, les es suficiente. Y también a mí, no me imagine una saltimbanqui emocional. Tan solo que no somos lineales, querida señora Marquina. No estamos hechas con compás y cartabón; al contrario, creo que lo que tenemos de humanas son esos vericuetos que conforman nuestras emociones. Caballos desbocados que suelen tirar de nuestra lucidez como locuelos.

Mi vida, si no feliz porque ese concepto, perdóneme que le precise, me parece entelequia, se mantenía en la conformidad de una pormenorizada y tranquila calma. Mi marido, Javier, es amable. No puedo hacer más crítica de su persona. Quizá, por ponerle una pega, resulta un tanto molesto su exceso de método, su tranquila capacidad para el orden y sus principios inalterables que le hacen un poco ortodoxo. A la hora de poner contras, querida señora Marquina hay que buscar entelequias, pero de verdad, Javier, ha resultado el compañero de camino ideal. Compartimos profesión, ambos abogados y aficiones complementarias. Amamos el deporte, el campo, el aire libre, el cine y la lectura, por este orden. Hasta coincidimos en ideología política que en estos tiempos ya es mucho coincidir.

Nos conocimos en la Universidad y aunamos pasión con compañerismo. Unificamos metas vitales y seguimos la carrera al unísono. Como buenos compañeros. Cosa que sigue. O seguía.

La única diferencia que nos separa es mi inquietud y su parsimonia. Donde yo veo aventura él ve alteración de lo cotidiano, desorden y desmesura. Donde yo veo divertimento, él ve caída libre y temores ciegos. No es mucha la diferencia pero la suficiente como para después de siete años, un matrimonio, dos niños y una vida conforme y conformada se abriera una pequeña sima. La del aburrimiento.

La única diferencia que nos separa es mi inquietud y su parsimonia. Donde yo veo aventura él ve alteración de lo cotidiano, desorden y desmesura. Donde yo veo divertimento, él ve caída libre y temores ciegos. No es mucha la diferencia pero la suficiente como para después de siete años, un matrimonio, dos niños y una vida conforme y conformada se abriera una pequeña sima. La del aburrimiento.

Entiéndame, señora Marquina. No es que Javier me aburra, que no. Es que mi inquietud es tal que necesita alteraciones. Y luego está el sexo. El sexo, señora Marquina, que parece que si no va mal, si se practica asiduamente y de forma regular debiera ser suficiente. Y no es así. Que no estoy hablando de necesidades físicas, si quiere que le diga la verdad, nunca las he sentido, quizá, es bien cierto, porque han estado satisfechas desde la más temprana juventud.

Tuve un estreno un tanto rocambolesco. Mi papá tenía un íntimo amigo, no de su edad, no saque conclusiones aceleradas, era mucho más joven, quedando entre la quinta de papá y la mía. Justo en medio. Yo andaría por los catorce y el rondaba los treinta. Sí, así suelen ser las cosas, ni legales ni conformes pero acuciantes. Era moreno, fuerte, con unas manos firmes, huesudas que hablaban más que su voz. Unos ojos verdosos y el gesto entre tierno y displicente con ese rictus que cierra la boca cual paréntesis circunflejo. Alto y robusto. Estaba casado y nos visitaban ambos, él y su esposa, con cierta frecuencia.

A poco de encontrarnos, hubo un choque de miradas que con cierto rubor por mi parte y desolación por la suya, entablaron un dialogo mudo. A veces le sorprendía resbalando los ojos por mi cuerpo, produciendo el incendio consabido en unos años en los que una empieza a identificar el calor que surge de su vientre. Sin menoscabo de entender bien lo que pasa.

En casa nos huíamos, escapando a los encuentros que la suerte o la desgracia hacían más frecuentes mientras el deseo crecía como la espuma. Un día de primavera, salía yo de una tienda apresurada, porque perdía el autobús y nos topamos de golpe. Sorprendidos y maravillados por el encuentro entablamos un dialogo sin riesgos. Se ofreció generoso a llevarme a casa, no sin antes tomarnos unas cañas, porque el día se prestaba a ello. El sol nos calentaba la nuca mientras caminábamos muy cerca uno de otro. Yo iba en uniforme, señora Marquina, un uniforme que me rebosaba porque mi cuerpo se expandía sin remisión ni conciencia de que aún era colegiala. Podía oler su perfume de hombre, podía rozar con mi mano la suya con vellos erizados al contacto y al compás de unos pasos que acentuaban el ritmo para sincoparse.

Me llevó a casa más tarde, antes hablamos mucho. Para mí el halago de que un hombre mayor me escuchara era motivo de satisfacción. Me enamoré como se enamoran las adolescentes, con todo el ánimo, con el cuerpo vibrando de pura desazón. No dormía, apenas comía. Solo vivía para esos encuentros. Tan solo habíamos cruzado algunos besos, unas caricias furtivas que yo, sin apenas conocimiento, emprendí con la soltura de la desazón y él continuó por los vestigios de mi falda camino del infierno. Porque entre mis piernas, señora Marquina, se caldeó un infierno que abrasaba. A poco que él, experto, me acarició y una bruma de lava sacudió mi cuerpo mientras que en mi mente anidó para siempre el deseo furtivo. El ansia de lo prohibido, del pecado de amar lo no debido. Quizá esa fuera la causa de mi pulsión. Lo ignoro, querida. A estas alturas imagino que la sorpresa le habrá dado paso a la estupefacción. Tenga un poco de paciencia porque los preliminares son necesarios, no a usted, que le darán igual, pero sí a mí y al descargo que supone este escrito.

Una tarde, avanzado el estío, me condujo hasta una casa de un pueblecito, de donde procedían sus ancestros. Una vieja casa familiar deshabitada que guardaba el olor a hogar y a madera vieja, donde las pisadas hacían gritar a la madera que cedía a nuestros pasos. Yo había contado que me quedaba en casa de una amiga, a la que previamente avisé que me cubriera en caso de apuro. No había móviles, en aquel entonces, la precariedad de las comunicaciones nos facilitaban las huidas. Felices tiempos.

Recuero mi vestido blanco que bailaba al son de aire que nos azotaba mientras caminábamos hasta la casa. Mis zapatillas de esparto y cuña se me trababan por los zarzales del caminuco, que a falta de brazos que le desbrozaran, campaban los matorrales a su antojo y capricho. Nos fuimos dejando la ropa a medida que ascendíamos hacia la alcoba, consumidos del hambre de cuerpos, del experimento iniciático para mí y de la exploración para él.

Duró el verano. Con la llegada del otoño, se consumió de arrepentimiento o de cansancio, vaya usted a saber. Más tarde supe que era degustador de placeres prohibidos, una hermana de su mujer soltó el escándalo, cuando fueron sorprendidos en plena furia encamados en el lecho marital. Eso pasó años después lo cual me hizo entender que ni fui la primera y hasta es posible que tan solo consintiera mi paso por su vida en una muesca más en la larga carrera de conquistas.

Hasta llegar a Javier siguieron varias relaciones tumultuosas, preñadas de ocultación, casi me dio en pensar que jamás tendría una relación con un tipo normal, acostumbrada como estaba a los placeres ocultos y precarios. Hasta Javier.

Él me cuidó, amó mi yo antes que nada. Tardamos en acostarnos, no por mi causa, precisamente fui yo la que detonó la relación hablando abiertamente de mi deseo, de las ganas de intimidad. Él accedió pero le puedo asegurar que hubiera esperado el tiempo preciso para tenerme contenta. Todo respeto. Todo equidad. Mostraba una deferencia extremada ante mi placer. Jamás consintió que mi tiempo y el suyo no coordinaran. Un hombre ideal. Un marido preciado. Mi Javier, mi compañero de vida.

Nos casamos de forma sencilla en boda rodeada de amigos y familiares cercanos, sin las alharacas de otras ceremonias que ambos aborrecíamos. Planteamos la vida en común como la soltería, dentro de un respeto absoluto a las características de nuestras personalidades, que no supuso mayor encono ya que , como le dije, coincidíamos en casi todo.

Acabé la carrera, hice una pasantía y junto a dos compañeros más conformamos un bufete bastante completo. Penal, familia, laboral y económico. De forma que nuestros clientes eran intercambiables. Javier se encargaba de penal. Era su pasión, se enfrascaba en casos imposibles en los que se implicaba más allá de sus fuerzas. Se ganó un justo prestigio por lo que era buscado cada vez más. Yo me dediqué a laboral y puedo decir que nuestro bufete era y es de los más exitosos de la ciudad, incluso habíamos roto fronteras haciendo defensas en otras ciudades, incluida la capital.

Los niños llegaron sin prisa pero sin buscarlos. Javier desde el primer momento colaboró en toda la crianza mostrando más paciencia y amorosa dedicación que yo, que he de confesarle que soy una madre bastante distante. No me entusiasman los niños, ni sus gracias me motivan demasiado. No he sido nunca una madre entregada, más bien al contrario, cosa que ha complacido más que molestado, a Javier, de esa forma le he dejado espacio para volcar su exceso de amor. No me entienda mal, querida señora Marquina, no es que no ame a mis hijos, es que no me motivan demasiado. Los cuido, educo con esmero pero no me quitan el sueño ni amparan todas las esquinas de mi vida y de mi mente.

Yo sé que no está bien visto lo que la cuento. Me consta que ser madre, profesional de éxito y feliz esposa debieran colmar las aspiraciones de cualquiera. Tengo un incierto sentimiento de culpabilidad por desear más, por no sentirme satisfecha y tener en la mente el hambre acuciante que me ha destrozado la vida.

Ese hambre impreciso, señora Marquina, que hace que personas escalen el Himalaya, atraviesen ríos o selvas inexpugnables me acució siempre dentro de mi matrimonio pero de forma más severa en los dos últimos años. Mis pequeños no necesitaban tanta atención, entre su padre y Rosalía, la cuidadora, se encargaban de casi todo, por tanto se me abrió la sima de la insatisfacción y un hambre de novedades cada día más obsesivo.

Mantuve alguna aventurilla sin mayor trascendencia. Cosa de una noche. Pesca en el río revuelto de una cena de trabajo, de despedida de soltera o de momentos casuales que ni se buscan ni se esperan. Pero se aprovechan.

Me sabían a gloria los escarceos, señora Marquina. Tornaba al hogar con el ansia dispuesta y amando más a mi marido reforzando por una temporada nuestra intimidad haciendo que saltaran chispas del lecho conyugal, que tornaba al poco tiempo al tedio y la costumbre. Esas aventuras no me producían ningún resquemor de arrepentimiento, le soy sincera. Quisiera poder contarle que me abrasaba la culpa o que era pura pasión irrefrenable. No, tan solo era aburrimiento y ganas de cazar. Porque así entendía yo las aventuras, como salidas de caza momentánea. Nada que desestabilizara la paz del hogar.

Hasta que llegó Ramiro todo se desarrollaba dentro de un orden sin menoscabar jamás la paz familiar. Ramiro, no era para nada mi estilo. Rudo, con manos rugosas y manchadas de aceite de motor. Vino al despacho por un despido improcedente que tuvimos que batallar durante un tiempo. Jamás ligué en el trabajo, señora Marquina, era una de mis líneas rojas. No mezclar. No implicar a nadie cercano para que las aventuras una vez disueltas no dejaran más poso que un recuerdo encendido. Y a veces ni eso.

No tengo claro que pasó con Ramiro, quizá el tedio asediaba más que de costumbre o llevaba tiempo sin aventura, también es probable que la cercanía de la cuarentena condicionara el ansia. Todo y nada. Coadyuvó que él mostrara una atracción desde el primer momento, asediándome con regalitos e invitaciones que se prestaban al desafío.

Como quiera que fuera, emprendimos un idilio quedando de forma esporádica pero frecuente. Nunca lo había hecho. Mis escarceos eran de una noche, jamás repetía como forma de no crear lazos afectivos. Pura aventura sexual que a poco se replegaba al olvido más absoluto.

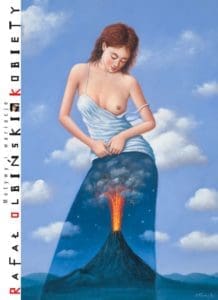

Con Ramiro rompí mis preceptos de forma tonta. El sexo con él era muy bueno, no por su dedicación o por la técnica, más bien renuente, si me permite el atrevimiento, lo que ocurría es que nuestras citas se revestían de una incierta desesperación que las hacía volcánicas. Nada estimula más el amor que la fatalidad. Nada nos siembra más el recuerdo que los amores imposibles. Y Ramiro era eso: amor imposible. Condenado desde la primera cita a la extinción. Explico: yo era su amor imposible, para mí él era pasión, aventura, celos, locura… Amor lo que se dice amor no había. Yo seguía amando a Javier, con más fuerza al saberle engañado de verdad.

Con Ramiro rompí mis preceptos de forma tonta. El sexo con él era muy bueno, no por su dedicación o por la técnica, más bien renuente, si me permite el atrevimiento, lo que ocurría es que nuestras citas se revestían de una incierta desesperación que las hacía volcánicas. Nada estimula más el amor que la fatalidad. Nada nos siembra más el recuerdo que los amores imposibles. Y Ramiro era eso: amor imposible. Condenado desde la primera cita a la extinción. Explico: yo era su amor imposible, para mí él era pasión, aventura, celos, locura… Amor lo que se dice amor no había. Yo seguía amando a Javier, con más fuerza al saberle engañado de verdad.

Duró unos meses el idilio. Decidimos acabar. Lo decidí yo, cuando su proceso de despido acabó, viendo que las cosas tomaban un cariz no deseado. Decidí cortar. Juro que mi decisión era definitiva y por primera vez en mi vida sentía algo similar a un arrepentimiento cuando volvía deslavazada por las horas de amor envuelta en humo y en guano de una pensión barata y encontrarme a Javier bañando a los niños y con la cena preparada. Juro que en esos momentos me miraba en el espejo encontrando en él a una tipa detestable. Juraba cada día de encuentro que sería el último y pactamos un ritual definitivo.

Lo dejaríamos de forma total, alentada además por el cambio de residencia que Ramiro debía hacer. Un nuevo trabajo lo llevaba lejos de Villamar, con lo que su marcha era el mejor momento de romper ataduras. A cambio debía concederle un último capricho: un fin de semana completo juntos. Después todo se acabaría. Me juró que no habría ni llamadas, ni mensajes, ni mails. Nada, como si hubiera sido todo un sueño se diluiría nuestra aventura en el pozo del olvido. Yo me prometía entrar en la cuarentena con la premisa de no volver a loquear de la forma irresponsable que lo había hecho hasta ahora. Promovimos, Javier y yo, un viaje que llevaba postergado varios años y decidí que ese sería nuestro reencuentro definitivo. Y el mío con la madurez.

Le juro que cuando comenzó la quemazón de mi abulia, al principio del matrimonio, intenté pactar con Javier un matrimonio abierto. Una relación donde ambos tuviéramos el mismo derecho a salirnos y volver con renovadas fuerzas. Hablé de la lealtad que se encuentra en ser honestos en todo, de la liviana ralla que disuelve la fidelidad en algo imposible porque no es natural. Tengo el convencimiento, Marquina, que los seres humanos no somos monógamas, cosa que parece aceptada en los hombres pero no en nosotras. Y yo no era monógama, la fatalidad quiso que Javier sí, o se esforzaba con éxito en serlo. Lógicamente se negó a mi propuesta, incluso provocó una profunda crisis en nuestro matrimonio que supe disolver con mentiras piadosas y promesas incumplidas. Lo intenté pero no pudo ser.

La vorágine de emociones, miedos, celos y locura que la relación con Ramiro me produjo fue lo suficientemente peligrosa para que obviara repetir. Incluso pensé en asistir a terapia para reconducir esta pulsión que ponía en peligro la integridad de mi matrimonio. No le niego que en momentos, pensaba que la cerrazón de Javier era causa paritaria con mi pulsión. La sociedad nos convence de cosas que nuestro cuerpo no acepta…o mi cuerpo no aceptaba. Una naturaleza que pujaba por romper el dique de la monogamia y de la fidelidad tradicional. Luego reflexionaba que si la sociedad y casi todos sus integrantes funcionaban así, por fuera debía ser yo la errada…Claro que la hipocresía reviste de norma lo que solo es barniz. Pero mi decisión de no volver a tener una relación paralela estaba más que tomada.

Construí con calma el entramado de la mentira que me iba a permitir pasar tres días completos fuera de casa. Para ello inventé la indisposición en una intima amiga que solía cubrirme en estos casos y había cambiado de ciudad hacía poco. Dije a Javier que marchaba a Ávila a cuidar de María, aquejada de un embarazo tardío y complicado. Hice la maleta, reservamos habitación en San Pedro del Mar, localidad histórica y playera no muy alejada de mi ciudad, que tanto a Ramiro como a mí nos encantaba.

Nos reunimos como dos púberes, para la cita de despedida. Imagine a dos amantes en plena efervescencia que saben que son las últimas horas que pasan juntos. Paseamos tomados de las manos, balanceamos los cuerpos en la playa pegados, con las bocas juntas y las manos inquietas rebuscando rincones en nuestros cuerpos que sirvieran para hacer memorable el recuerdo. Apenas comimos porque el amor ahogaba nuestro apetito y el cuerpo se saciaba de piel y sexo.

La última noche que pasaba con Ramiro, recibí una llamada extraña de Javier. Con la voz tomada (ante mi pregunta, me dijo que estaba resfriado) me preguntó lacónicamente que tal estaba mi amiga y el tiempo en Ávila. No me extrañaron las preguntas pero sí el tono. Como de examen, tal que si estuviera comprobando algo. Respondí conforme al guión prestablecido.

El domingo por la tarde, Ramiro se quedó en el pueblo, tomaba al día siguiente el autobús desde allí hacia su nuevo destino. Yo volví a la ciudad sacudiendo las plumas del recuerdo, con la decisión firme de compensar a mi marido con todo mi amor y agradecimiento por la vida fácil que me proporcionaba. Al llegar, salté del coche, rauda, con ganas de abrazarle, de abrazar a mis niños. Subí las escaleras, introduje la llave en la puerta y no entró. Pulsé el timbre una y otra vez. Nadie respondía a mi demanda.

Llamé a Javier que tenía su teléfono apagado. Llamé a mi madre, no sabía nada, tampoco mis hermanas. La madre de Javier tampoco respondió a mi llamada. Torné sobre mis pasos y me encaminé a casa de mis padres. No entendía lo que pasaba y comenzaba a estar asustada. Quizá alguno de los niños se hubiera enfermado… o él mismo. De pronto recibo la notificación de un mail.

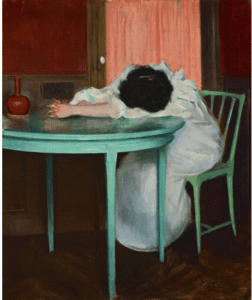

Sentada en el coche dispuesta a dirigirme a la casa paterna, abro el mail y me encuentro un texto de Javier. En él, me pedía el divorcio, la custodia de los niños, el domicilio conyugal y una pensión compensatoria. Adjuntaba una dirección de Facebook con su nombre, señora Marquina. Sin entender nada, pulsé el archivo que se abrió con una fotografía de una playa medianamente concurrida de gente, en donde se nos distinguía perfectamente a Ramiro y a mí dándonos un beso en la orilla del agua. Debajo, un texto suyo, señora Marquina, que decía: “amor orillado en un día de verano en San Pedro del Mar” Usted, había sacado la foto fortuita de un paisaje en la que dos personas desconocidas, Ramiro y yo, éramos solo un decorado más. La publicó sin dar importancia a lo reflejado. Usted tiene varios amigos comunes con Javier y él recibió como un escopetazo la prueba irrefutable de mi infidelidad en forma de casualidad.

Hace días que intento revertir la situación. Explicarle y explicar una realidad que me supera. Mi querido esposo ni quiere ni atiende a razones, encastillado en la prueba irrefutable de mi indignidad. Estoy asistiendo a una terapia y fue prescripción del facultativo el que yo la escribiera. Quizá sea solo un tímido desahogo y jamás pulse el botón de enviar.

Con todo, señora Marquina, le deseo lo mejor en su vida. A mí solo me queda expurgar mis decisiones y pagar por algo que no considero punible.

Fin

María Toca

Deja un comentario