[Diez personajes (o más) que conmovieron al mundo]

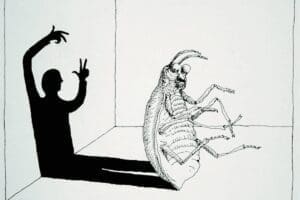

“Al despertar Gregor Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto…”

El principio de la historia, de esta historia, es inolvidable. Esas cosas no nos pasan, te dices. O sí.

La vida puede deparar sorpresas y, de pronto, verte convertido en un repugnante bicho: eso sí y para más inri, en un insecto que conserva tu interioridad, tu condición propiamente humana.

Es una pesadilla, te dices. Pues no, no es una simple alucinación. De un mal sueño podemos despertar. De la fatalidad cotidiana, de la miseria ordinaria, no.

Gregor Samsa ha despertado, sí, tras una noche que adivinamos inquieta, y lo que vislumbra es su transformación: unas patitas en movimiento y un caparazón.

No es, pues, un delirio, sino una realidad tozuda: la de su muda, la de una metamorfosis animal.

A partir de ese momento comienza un día incierto, la refundación del mundo pequeño y previsible de un viajante de comercio.

Porque Samsa es un representante de tejidos, un hombre obligado a negociar con un género que no es suyo. Es un tipo baqueteado por la vida.

Debe vigilar el horario de los trenes, debe sobrevivir con ranchos irregulares y de ínfima calidad. Pero sobre todo –y eso es lo que más le duele– debe tener tratos superficiales, puramente instrumentales.

¿Qué es lo que él deplora? Desarrollar un trabajo que no le complace, urgido por un amo o por un apoderado.

Gregor, que tiene a su cargo una deuda contraída por el padre, parece no tener alternativa.

Es cierto que Samsa ha pasado de dependiente a viajante, orgullosamente cargado con su muestrario de paños.

No es menos verdad que eso le ha facilitado su buen dinerito, con comisiones pingües muy beneficiosas para la familia: por un lado, ha ido cubriendo la deuda del progenitor, ya retirado; por otro, le ha permitido hacerse con un pequeño capital.

El trabajo penoso y eficaz, constante y semiesclavo, de Gregor les salvaba procurándoles un futuro.

Ahora, todo esto no es más que una quimera. Samsa se adapta a su nuevo estado monstruoso y sobrevive como insecto, trepando por las paredes, encerrado en esa habitación que su hermana asea con asco y regularidad.

Ahora, todo esto no es más que una quimera. Samsa se adapta a su nuevo estado monstruoso y sobrevive como insecto, trepando por las paredes, encerrado en esa habitación que su hermana asea con asco y regularidad.

Lo alimenta con comida pasada o podrida que obsequiosamente le trae; también con los restos que retira.

Es entonces cuando aparece con toda su presencia el padre. Es una figura ciertamente amenazante: ahora que Gregor no es más que un insecto, las peores expectativas del progenitor se cumplen.

Samsa ha sido un industrioso hijo que velaba por la familia y sus necesidades, pero esto nunca ha bastado.

El padre es un hombrón que gruñe y ahora un tipo armado, armado con un bastón o con una manzana. Puede deslomarlo o puede hundirle el caparazón.

La mutación de Samsa ha forzado a la familia. Los que antes estaban enfermos o indolentes hoy se esfuerzan y madrugan.

Deben vivir, ¿no es cierto? Ahora que Gregor no ingresa dinero y que su deterioro crece, lo mejor que puede hacer la familia es trabajar.

Y librarse del monstruo. Pero el cuerpo arruinado de Samsa se irá apagando.

Gregor ha intentado levantarse; ha intentado comprender su nueva condición; ha intentado hacerse entender por aquellos que todo le deben.

Él parece que está en el mundo sólo para saldar una deuda, sólo para cubrir un descubierto de su padre.

Por eso vive así, como un individuo joven que ha de cargar con los débitos de las generaciones precedentes, mientras los restantes se inhiben.

El cuerpo de Gregor es su cárcel, ese repugnante organismo abombado, de duro caparazón, de cortas patitas.

El monstruo emite sonidos que él juzga lenguaje humano, lenguaje articulado. Su familia, sin embargo, únicamente escucha gruñidos carentes de sentido.

Samsa quiere despertar en los otros la cercanía, los vínculos primarios, los afectos más inmediatos.

Cuando desempeñaba su profesión se lamentaba de las relaciones inconstantes.

Como contrapartida tenía al menos los lazos del padre, la madre y la hermana, seres egoístas, de acuerdo, pero a quienes quería ver como miembros de una misma comunidad moral.

De todo ello ya nada le queda. Sólo el repudio y el animoso olvido de los suyos.

De todo ello ya nada le queda. Sólo el repudio y el animoso olvido de los suyos.

La familia es, ahora sí, el infierno, su cese final.

Justo Serna

Deja un comentario