No era un día cualquiera; para ellos, era el día señalado. Un año antes ni siquiera se conocían. Coincidieron en aquella sala de estar, se saludaron y tardaron un mes en volverse a ver. Esa vez sí hablaron, se escucharon, se entendieron y quedaron para conocerse mejor.

A lo largo de los siguientes meses, se veían todas las semanas. Él siempre llevaba su inseparable gorra de béisbol y ella lucía una melena rubia de peluquería. Tenían esa edad en la que dicen estar de vuelta de las cosas, aunque ellos sentían que todavía no habían llegado. Así fue como planearon su viaje, ninguno de los dos había estado nunca. Marcharían para nunca más volver. No había nadie que les fuera a despedir, tampoco les echarían en falta. Nada por lo que quedarse. Parecían haber pasado de puntillas por la vida. Su legado (mierda de legado, eso importante para algunos) era conformarse con no haber contribuido al deterioro del planeta.

Entraron en la habitación. Todo estaba preparado. Pusieron música de fondo. Una mesa de las que no guarda la distancia con un mantel de corazones. Dos candelabros con sus viejas velas gastadas. En el centro, un jarrón con un ramo de flores silvestres. Cenaron todo lo prohibido y bebieron el elixir de Baco.

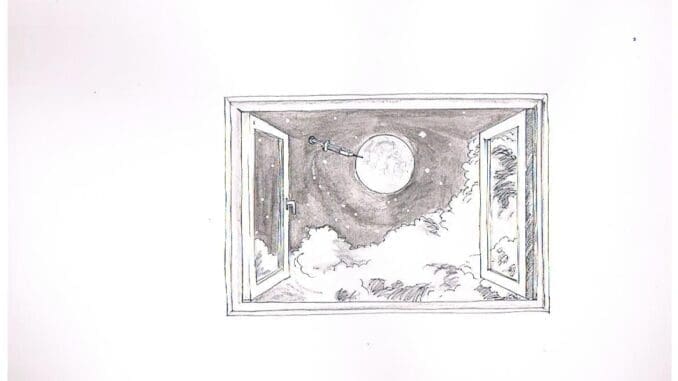

Acabada la cena, subieron la persiana. Era como él la había descrito: casi se podía tocar. Completamente redonda, iluminaba toda la habitación. Se sentaron en unos cojines que habían dispuesto para la ocasión y se relajaron. Él se quitó su inseparable gorra y ella, su peluca rubia de peluquería; no había nada que ocultar. Se habían dejado la piel( y más) cosas en su lucha, pero al menos, como perdedores les quedó elegir cómo y cuándo se entregarían. Ese era el día.

El pinchazo no dolió. Ella se recostó sobre él. Los dos notaban sus latidos, cada vez más pausados. El viaje llegaba a su fin: no más pastillas ni más quimio ni nada. Simplemente, se fueron, se miraron sonrientes y se despidieron con un beso.

Alberto Allen

Deja un comentario