En la puerta de su casa de tres plantas de Nueva York, valorada en setenta y siete millones de dólares, había hecho grabar sus iniciales. J.E. en oro puro.

Le gustaba dejar claro que era el dueño de todo aquello que un día decidía poseer.

Nadie sabía mucho de Jeff Epstein. Era tan rico como el gran Gatsby y tan misterioso que no podía encontrarse el rastro de su fortuna, qué negocio, qué golpe de suerte continuado, le había dado tanto dinero.

Tenía una isla en propiedad, llena de cabañas de lujo para sus invitados, que eran gente como Bill Clinton, Kevin Spacey, el príncipe Andrés de Inglaterra.

Tenía un rancho en Nuevo México y un apartamento en París. Y un avión.

Una casa enorme en Palm Beach.

Donaba dinero a los departamentos de policía que le quedaban cerca, a universidades, a escuelas de arte, a proyectos médicos.

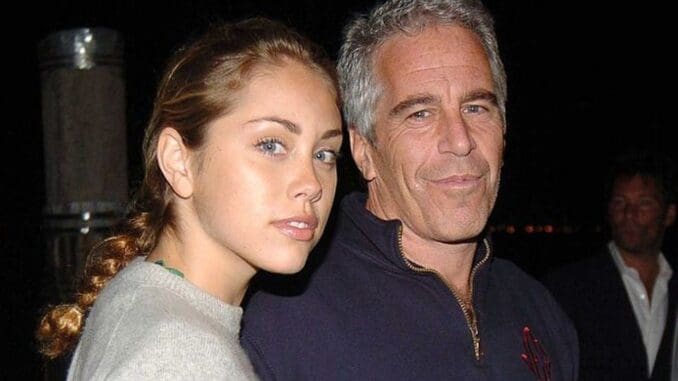

Era guapo y todo el mundo quería salir con él en la foto. Con él y su novia inglesa, Ghislaine Maxwell.

Pero un día una reportera de Vanity Fair a la que le había encargado un artículo sobre su vida y obras, tiró del hilo. Encontró a una joven artista que decía que el gran mecenas había abusado de ella, tras comprarle un cuadro. Y de su hermana pequeña, a la que había pagado un viaje carísimo, supuestamente de estudios. Las dos chicas afirmaban que la glamurosa Ghislaine había sido su cómplice en los dos abusos.

Cuando le enseñaron el artículo al oscuro caballero, no le gustó. Se lo hizo saber al editor de la revista dejándole una cabeza de gato en su jardín. Y a la periodista, que estaba embarazada de gemelos, le dejó caer que conocía a todos los médicos del país.

El reportaje se tituló «El talento de míster Epstein«. Dicho talento consistía en ser un pederasta encantado de haberse conocido y que nadie se atreviera a contarlo por escrito.

Epstein pasó décadas abusando de niñas a las que ofrecía dinero a cambio de un masaje, que acababa siendo violación. Había establecido una red piramidal de abusos: tenía chicas que reclutaban chicas en institutos, de forma que en su casas el ir y venir de adolescentes era continuo. Un policía de Palm Beach investigó, tras oír el testimonio de algunas de las víctimas. Presentó el caso al fiscal Alexander Acosta, que prometió tomar cartas en el asunto. El FBI lo investigó un tiempo, pero al final nunca pasaba nada. El abogado que llevaba la acusación de las chicas vio, atónito, cómo su familia era amenazada, cómo revolvían su basura en busca de oscuridades.

Lo persiguieron aun sintiéndose en peligro. Al final, Epstein pactó en secreto con el fiscal que iría a la cárcel, trece meses. Le dieron el tercer grado a los cinco minutos. Salía del ala que le reservaron en prisión para volar en su avión a su isla, a Miami, al lugar donde le diera la gana estar. Nunca le pasaba nada a Jeff Epstein.

El técnico que supervisaba las redes privadas de su isla cuenta que vio a muchas niñas en la playa, las cabañas. Iban medio desnudas. El tipo que limpiaba la piscina le preguntó un día, «¿Dejarías que tus hijas vinieran aquí?». «No permitiría que se acercaran a ocho kilómetros de él«, le contestó. Al día siguiente dimitió.

Ni el policía de Florida ni el abogado de las chicas dejaron de investigar. Supieron que Epstein había sido un alumno brillante que nunca acabó la carrera de Física y enseguida empezó a trabajar en empresas, tramando estafas que le permitían ganar mucho más dinero del que nadie podría imaginar. Engañó a uno de sus mentores, con el que al parecer mantuvo una relación personal muy intensa. Le robó 46 millones en los años que gestionó su fortuna. Conocía a todo el mundo y todo el mundo le debía favores. Grababa lo que ocurría en las habitaciones de sus casas, organizaba orgías en su isla, llevaba y traía a chicas de doce, trece y catorce de aquí para allá, se las prestaba a sus amigos.

Una de ellas cuenta que le exigió una noche que se fuera a la cama con Andrés de Inglaterra, en su casa de Londres.

En uno de los interrogatorios se le ve molesto: el abogado de las chicas le pregunta si es cierto que tiene el pene en forma de huevo, porque eso declaró una de sus víctimas.

En cambo sonríe cuando el mismo letrado afirma que en una ocasión un amigo le regaló dos niñas de doce años. Se las había comprado a sus padres en Francia. Las usó y al día siguiente las había vuelto a meter en un avión de regreso a su país.

Nadie creía a esas chicas, que casi siempre venían de familias desestructuradas, se drogaban y delinquían. Epstein sonreía en las fotos y coleccionaba retratos de todas ellas desnudas, en su mansión de Manhattan.

El Me too cambió muchas cosas, ayudó a que cambiaran. Entre otras cosas se reabrió el caso. Se exigió la dimisión del Secretario de Trabajo, que era, cómo no, Acosta, el fiscal que había pactado la estancia fantasmal de Epstein en la cárcel, sin juicio mediante. Se escuchó a las víctimas y se le condenó.

Para entonces, Bill Clinton y Trump, con los que tantos fiestones disfrutó, decían que llevaban diez años sin tratarlo.

Tendría que haber sido juzgado, las chicas estaban felices pensando que habría justicia gracias a un magistrado que les dejó hablar ante su violador. Algunas cuentan cómo escaparon del país, cómo se escondieron en lugares aislados, en otros continente.. Siempre sabía dónde estaban, siempre recibían llamadas, allá donde fueran él las acababa encontrando.

Epstein tendría que haber pagado muy caro el gran número de veces que destrozó la vida de una niña o una adolescente, pero no lo hizo. Cambió su testamento un día de agosto de 2019. Se llevó su fortuna a la isla que le pertenecía. Y luego se suicidó ahorcándose con una sábana en la celda de una prisión mucho menos acogedora a la que llaman La Tumba, porque él siempre era quien mandaba y decidía cómo, cuándo y dónde.

(El documental «Asquerosamente rico» que cuenta la historia está en Netflix

Patricia Esteban Erlés.

Deja un comentario