Yo tenía 17 años. Hasta entonces, la llegada de mi padre a casa, cuando venía a la noche del trabajo, era como un toque de queda. Se acababan los juegos entre mi hermano y yo (es cierto que eran un poco salvajes, como tirarnos penaltis con pelotas de papel en la habitación o en el pasillo, cosas que mi madre sí permitía…) y se instalaba el silencio.

Él llegaba, se cambiaba el traje de director comercial por ropa de andar por casa y enseguida ponía la radio a todo volumen. Hora 25, su paisano Carlos Llamas, la actualidad, los gritos al aire desde el sofá… Solía poner la TV, y a veces subía el volumen de manera desconcertante para poder escucharla por encima de la radio… Aunque venía habiéndose leído dos, tres periódicos, se leía también el teletexto de arriba abajo.

Pero un día llegó a casa, con su fuerte presencia de pisada firme y gafas oscuras, y fue directo al salón, donde estaba mi madre. Cerró la puerta, que estaba al final del pasillo. Aquella puerta, nuestra portería de las horas muertas, nunca se cerraba. Desde la habitación, entre los libros con los que estaríamos preparándonos el COU o la selectividad, nos miramos mi hermano y yo.

Se le escuchaba hablar con mi madre. Pero pronto advertimos que aquello no era una conversación. Estaba leyéndole algo. La lectura se prolongaba durante minutos. Cinco, diez… Hasta que se hizo el silencio.

Mis padres no se llevaban muy bien. Nunca se daban muestras de cariño; si acaso torpes intentos por parte de él que eran rechazados sistemáticamente por ella. Tuvieron siempre una relación muy particular, que daría para escribir una novela tan fascinante en los detalles como aburrida en el fondo. Por eso aquella noche tiene un recuerdo imborrable en mi memoria.

Al rato, cuando salió mi padre, nos fue contando a nosotros. Traía unas galeradas de un libro de cuentos, de un autor gallego, que contenía uno que le había conmovido profundamente.

Un par de semanas después me trajo el libro, con el cuento firmado por el autor en una dedicatoria preciosa que hablaba de la hermandad secreta de las luciérnagas. Era “La lengua de las mariposas”, de Manuel Rivas. Con su sapo, su tilonorrinco y su iris.

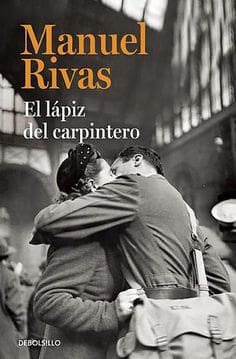

Desde entonces sentí una fascinación por esa forma de contar de Rivas que me llevó a ir a verle, solo (mis colegas no salían del parque, entre kalimotxos y hierba) cada vez que me enteraba de que bajaba, a la Residencia de Estudiantes, al Círculo de Bellas Artes, a la Feria del Libro o a la Universidad… Cuando publicó el poemario “O pobo da noite”, que venía con un CD, sus poemas recitados con guitarra de fondo me acompañaron muchas noches en vela o febriles. Hizo presentaciones memorables, como la de “El lápiz del carpintero” con Os Diplomaticos de Monte Alto, o más tarde con el violín mágico de Pulpiño Viascón y su serrucho. Viajé con mi hermano, en nuestro primer regreso a Euskadi desde pequeños, casi exclusivamente para ir a ver la adaptación teatral de “El lápiz del carpintero”.

Su cuento “Los pintores de sustos” (“Chiapaneco”, en su edición de Alfaguara) fue para mí una herramienta de trabajo personal durante años, con sus grillos soñando maíz de colores.

Yo, desde pequeñito, necesité siempre escribir en mis soledades y angustias. Un día, entre los libros en blanco que traía mi padre, me propuse comenzar un diario. Me gustaba leer las columnas diarias de “El País” (donde, obviamente, escribía Rivas, así como Haro Tecglen, Millás o incluso Vázquez Montalbán, de quienes recortaba sus textos y me los ponía en corchos en la pared, como un detective en busca de resolver un misterio o como quien va lanzando un hilo rojo para descodificar esa hermandad secreta de luciérnagas).

En mi deseo de imitar aquello y disciplinarme en ese arte, escribí con cierta frecuencia, para mí mismo, durante meses.

Al cabo de un tiempo, decidí comenzar uno nuevo, porque sentí que de nuevo venía la misma inspiración y necesidad interna… Así que tomé otro ejemplar vacío y escribí “1 de noviembre”. De repente, me comenzó a rondar un pensamiento extraño, como una mosca inoportuna que me impedía escribir. Algo raro pasaba. Me puse a buscar el antiguo diario. Cuando lo encontré, fui corriendo a abrirlo por la primera página, y me recorrió un escalofrío cuando leí que lo primero que había escrito era “1 de noviembre”.

Rondando otro 1 de noviembre, en 2006, yo ya no escribía diarios, pero supe que venía Rivas a presentar libro y moví hilos para conseguir entrevistarle para Diagonal, donde colaboraba. Nos recibió a Enkarni y a mí en su hotel, en Gran Vía, y nos sentamos en el salón de la cafetería. Él llevaba en la mano un cuaderno muy gastado, que llevaba escrito a mano el título «OUTUBRO«. Por cortesía, le preguntamos qué quería tomar, y respondió muy natural: “si no vienen, no pedimos nada”. Desde el primer segundo era como estar con un amigo, y era imposible no terminar enamorado de su presencia.

Ayer le otorgaron el Premio Nacional de las Letras, y no encuentro a nadie en todo el panorama literario que se lo merezca más. Decía Galeano que, aunque los científicos dicen que los seres humanos estamos hechos de átomos, un pajarito le contó que en realidad estamos hechos de historias. Y en mis historias, ya sean contada por pajaritos, grillos o mariposas, Rivas siempre tiene un rincón especial.

Igor del Barrio.

En el mío también, un premio más que merecido , no solo por si forma de narrar, si no por ser una buena persona.

Yo también admiro mucho a Rivas.

Un saludo

Me ha encantado su relación con Rivas, gran escritor merecidamente premiado. Gracias