Se enamoró locamente de un violinista que moría de pena y quería volver a Rusia. Regresaron y él fue encarcelado muy lejos de su hogar. Ella, pianista de un virtuosismo excepcional, lo siguió al infierno para reivindicar su inocencia, pero también la encerraron. Dicen que las presas que la acompañaban se apiadaron tanto de ella que tallaron en madera un teclado para que tocara en el silencio. Su marido murió en prisión y le entregaron su violín. Era tanta su pena que lo regaló para no pensar en el vacío que dejaba aquel hombre en su vida. Con el abrigo de la cárcel puesto se dirigió al primer lugar donde le dijeron que había un piano, se sentó frente a él y tocó completo su repertorio, con la euforia de quien recuerda que todavía quedaba un motivo para vivir. Un crítico famoso la escuchó en un concierto de provincias y quedó fascinado por aquella mujer extraña que bordaba cada interpretación ante unas pocas personas. Su reseña en un periódico le permitió acceder a un paraíso boscoso en el que fueron acogidos muchos científicos y artistas rusos. Allí, cuentan algunos de los que la conocieron, tocaba el piano con la puerta abierta. En torno a ella se arremolinaban los vecinos para disfrutar de su magia triste.

Se enamoró locamente de un violinista que moría de pena y quería volver a Rusia. Regresaron y él fue encarcelado muy lejos de su hogar. Ella, pianista de un virtuosismo excepcional, lo siguió al infierno para reivindicar su inocencia, pero también la encerraron. Dicen que las presas que la acompañaban se apiadaron tanto de ella que tallaron en madera un teclado para que tocara en el silencio. Su marido murió en prisión y le entregaron su violín. Era tanta su pena que lo regaló para no pensar en el vacío que dejaba aquel hombre en su vida. Con el abrigo de la cárcel puesto se dirigió al primer lugar donde le dijeron que había un piano, se sentó frente a él y tocó completo su repertorio, con la euforia de quien recuerda que todavía quedaba un motivo para vivir. Un crítico famoso la escuchó en un concierto de provincias y quedó fascinado por aquella mujer extraña que bordaba cada interpretación ante unas pocas personas. Su reseña en un periódico le permitió acceder a un paraíso boscoso en el que fueron acogidos muchos científicos y artistas rusos. Allí, cuentan algunos de los que la conocieron, tocaba el piano con la puerta abierta. En torno a ella se arremolinaban los vecinos para disfrutar de su magia triste.En una ocasión la invitaron a un concierto. En el escenario había dos pianos. Un maravilloso Steinway cerrado a cal y canto y otro mucho más mediocre. Vera pidió entre bambalinas un trago de vodka con lágrimas en los ojos. Tocó en el piano horrible y cómo lo haría que le pidieron de rodillas los bises. Se negó, entre sollozos. Le contó al público lo que había supuesto para ella interpretar la música que tanto amaba en un instrumento viejo y desvencijado, a pocos centímetros y sin embargo tan lejos del mejor piano del mundo.

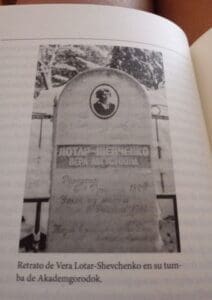

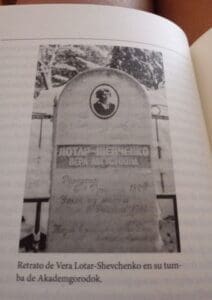

En su tumba, sepultada por el hielo, puede leerse «Una vida en que Bach está presente es una vida bendita».

Patricia Esteban Erlés

Deja un comentario