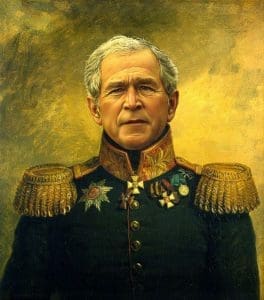

La corbata ajusta más de lo imprescindible forma una ola de bocio en el mentón, que hace parecer el rostro más rubicundo de lo que es, siendo mucho; tal que si una nube de grasa se posara debajo de la barbilla cayendo, protuberante, encima de ese botón que ahorca. En cambio los ojos, encapuchados de parpados testiculares, se regodean en la apariencia marcial del que se siente por encima de todo. El gollete lo lleva cárdeno de la apretura, tanto que se podría decir que simula a un ahorcado.

De mañana se contempla en el espejo con satisfacción, no por sentirse atractivo, que no es el caso, pero sí por saber que su presencia impone. Surge la sensación de poder, quizá, porque emana de un ropaje que hasta hace poco yacía como bandera caída en la descalzadora, mientras él renqueaba en calzoncillos por la casa componiendo una figura patética en su desnudez lechosa y blanda. Antes de vestirse contempla la figura irrisoria que ofrece el turbio espejo que tiene por delante. Menos mal que todo cambia al vestirse, se dice, sin querer fijar mucho los ojos en la escualidez de un pecho un tanto hundido, las piernecillas tal que mástiles descarnados y los brazos que penden, derrotados, a ambos lados del cuerpo, Contempla con placer el color grisáceo de la camisa, el plomizo de la guerrera, el azul petróleo de la corbata y los ajustados correajes, prestos a desbarrarse de las costuras ya de por si forzadas por un cuerpo que tiende al desparrame en el abdomen. Comprueba que el conjunto le dan apresto y bastante relumbre . Relucen en la bocamanga los distintivos de grado, en la solapa plegada sobre un pecho que a fuerza de estrechez, parece bizarro, destacan los emblemas. Cada uno de ellos cuenta la fidelidad, la conformidad perruna que ha guiado el sendero firme de persona fiel, aquiescente a la causa de la justicia, o lo que le indicaban que era justicia. Por eso, Juan Espinardo Dosal, los bruñía con fruición todas las noches.

Al volver a casa, mientras desposeía a su cuerpo de la armadura que lo blindaba de la debilidad, de la rutina inherente a las personas poco brillantes, bruñía con papel y linimento los dorados escasos de sus entorchados. Mantenerlos vivos en su lucida prestancia le parecía causa esencial para perseguir el prestigio y el porte que carecía la sufrida anatomía que portaba. Era, desde que le nombraron para el cargo, el más pulido y refinado comisario de su destacamento.

El honor y el rigor de su capitán, residía en que esos blasones siguieran vivos en su desconcertante altivez. Así lo gritaba, cuando formaban en cuadro, el capitán Manzano, y así lo creía él, a pies juntillas. Por eso bruñía los entorchados también durante el día, con la bocamaga de la guerrera, no fueran a perder brillo con el devenir del trasiego diario.

Cruzaba el pecho una banda multicolor, que solo en momentos especiales lucía. Hoy, con el apresto debido, sesgaba su guerrera la banda de gala. Daba apresto y luz a una cara cetrina y abotargada, decorada con ceño de cemento, mirada convulsa y boca cosida de fruta agria. Hoy era un gran día, se dijo Juan Espinardo Dosal, contemplando su figura, alejando del espejo los ojos, para abarcar todo el conjunto. Hoy llegaba la deseada condecoración que reluciría en el pecho acompañada de las pequeñas lucernarias de grado, mérito y destino.

Poco importaba que para conseguir la medalla hubiera tenido que rebuscar tanta mierda debajo de la condescendencia de los que aún confiaban en él. Que hubiera tenido que alentar traiciones con el fin de conducir con paso quedo y seguro a los indefensos hacia el desastre, manipulados con mano firme y bien dirigida por él. Poco importaba, que en el camino se le quedaran amigos o amaños de una amistad añeja, dulcificada por el paso de los años y las vivencias compartidas. No importaba que en los ojos de los traicionados, se dibujara con trazo firme, los ángulos de la decepción, incluso del odio. Él sabría cincelar a golpe de miedo, el respeto que debían tenerle y no apreciaron en los tiempos pasados. Le sonaban aún en los oídos las canciones que de niño chico le cantaran en el patio, apresado por manos aquiescentes: “Juanito bribón, estás como un tizón. Juanillo, gordinflón, pareces un tritón” No olvidaba las muecas que los niños le mostraban a su paso. La lengua voraz de los más fuertes partiendo las caras chorreadas por cieno y polvo. Ya no le afectaban las diatribas porque las había superado a fuerza de un tesón arraigado en traiciones y crueldades difusas. Consiguió torcer el destino, con la mano firme de quien es desclasado y no sabe bien en que sitio está su cuna.

Con los años se posicionó al lado del poder de forma inequívoca hasta conseguir formar parte de las fauces que devoraban a los que eran más listos, más guapos, menos gordos, más simpáticos. Y ahora quien reía era él. Veía con una delectación parecida al placer, como se sustituían las miradas de risueño desprecio, por algo parecido al temor, a su paso. Cuando visitaba las casas, de los que ahora decían ser sus amigos y en tiempos coreaban los estribillos burlones, sus mujeres, sus novias o sus madres, se aprestaban a ofrecerle, obsequiosas, el vino mejor de la alacena. O el mejor jamón, para aplacar la ira ciega de un comisario que debe velar por la integridad del pensamiento único, el que emana del Gran Líder y se torna sacramento en sus manos. Rechazaba la solicitud de las obsequiosas mujeres, sabiendo o intuyendo, que de la misma forma ofrecerían sus cuerpos, de él hacer demanda. Cada salida, cada visita era una borrachera de un placer difuso que se llama poder, aunque a Juan Espinardo Dosal, se le olvidara nombrarlo.

Por eso, ahora, no recordaba las traiciones difusas que tuvo que ejercer para conducir a tibios, a inertes, a indiferentes ante el pelotón. Porque en el nuevo estado no tenía cabida la neutralidad. O se posicionaban a favor del nuevo orden o se salía del cercado de garantía que ellos trazaron para la seguridad y la justicia de los súbditos. El nuevo estado no tenía plaza para tibios ni desafectos. El entusiasmo o se sentía de verdad o se fingía con cierto. No cabía merodear por el pensamiento libre. Y ese era su cometido. Regular, controlar, vigilar que ese pensamiento no se desmandase. Aherrojar toda disidencia entre los barrotes de un único pensamiento: el que emana cada día de los dictados inescrutables del Gran Líder. Su catecismo, su credo y su origen. Por eso, hoy, cuando clavaran en el pecho, la insignia dorada y roja de la medalla implorada con fruición a base de traiciones, medias verdades, impulsos desorbitados y ciega conducción a un desastre preconcebido a amigos viejos, no sentía más que un suave regocijo y mucha paz interior.

Por eso, ahora, no recordaba las traiciones difusas que tuvo que ejercer para conducir a tibios, a inertes, a indiferentes ante el pelotón. Porque en el nuevo estado no tenía cabida la neutralidad. O se posicionaban a favor del nuevo orden o se salía del cercado de garantía que ellos trazaron para la seguridad y la justicia de los súbditos. El nuevo estado no tenía plaza para tibios ni desafectos. El entusiasmo o se sentía de verdad o se fingía con cierto. No cabía merodear por el pensamiento libre. Y ese era su cometido. Regular, controlar, vigilar que ese pensamiento no se desmandase. Aherrojar toda disidencia entre los barrotes de un único pensamiento: el que emana cada día de los dictados inescrutables del Gran Líder. Su catecismo, su credo y su origen. Por eso, hoy, cuando clavaran en el pecho, la insignia dorada y roja de la medalla implorada con fruición a base de traiciones, medias verdades, impulsos desorbitados y ciega conducción a un desastre preconcebido a amigos viejos, no sentía más que un suave regocijo y mucha paz interior.

Es lo que tienen los gregarios, que no tienen conciencia, se dijo, con una sonrisa. Y a él, le iba muy bien en la vida, siendo gregario.

FIN

María Toca

Deja un comentario