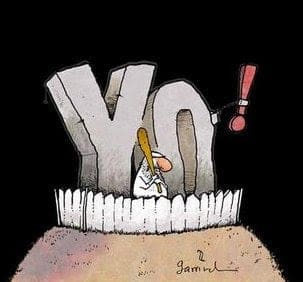

Todos tenemos uno, nos acompaña desde que nace y con frecuencia determina nuestros actos. El «yo» nos sitúa en el mundo, nos permite acceder a él, sentirlo, interactuar con los demás, formar un nos-otros. En teoría, hasta ahí todo funciona bien. Muchos «yoes» entran en contacto, a veces en conflicto. El «yo» no es estático, cambia, crece, madura. Pero, en ocasiones, enferma de hipertrofia, se viene arriba, trepa muy alto, se queda solo en una cima irreal en la que está por encima de todo y de todos.

Cuidado, porque vivimos en un mundo en el que algunos «yoes» pierden su identidad y su valor para proyectarse en otro, ese que convierten en el objetivo de su vida, dejando de vivirla en favor de aquella a la que han dedicado servir como lacayos. Observo un modo de paternidad y maternidad enfermizo desde hace tiempo, como docente y ciudadana. He tenido que poner cara de póker en mi despachito de jefa de estudios cuando una madre insistía en enseñarme el muro de Instagram de su criatura, paladeando el número de seguidores, su carácter de líder de masas, su belleza y popularidad sin fin, para convencerme de que merecía un aprobado en cierta materia que se le resistía. Escucho conversaciones del tipo «Nos hemos ido de vacaciones a Portugal porque las ha elegido el chico, que a la playa no quería ir y así sí que venía«. He asistido, estupefacta, a charlas paternofiliales en las que el tierno vástago reprendido por una conducta disruptiva le soltaba a su progenitor sumiso un «tío, que me dejes de dar la brasa...» que a mí me hubiera costado un sopapo de ida, vuelta, vuelta e ida. El «yo» de cierto sector de la población juvenil es peligroso por pandémico y deforme. Crece a ojos vista, ojos abiertos como platos los de aquellos que pasamos vergüenza ajena cuando un niño se porta fatal en un bar y nadie reconduce su actitud, ojos arrobados los de los creadores de ese maleducado que no pueden creerse la maravilla que han puesto en circulación en el mundo. He tenido discusiones surrealistas con papas and the mamas que exigían que aprobásemos a su hijo dos de las cuatro materias pendientes para «cumplir su sueño» de marcharse a estudiar fuera. Cumplir un sueño no es saltarse escaleras, señora, le dije a la aguerrida madre, porque tengo muy presente que el esfuerzo es el ejercicio moral más útil del mundo, el que complementa al talento y el entusiasmo. No podemos pasarnos la vida alimentando ese ego que se cree con derecho de todo con todos, en todas partes. Ese «yo» monstruoso que elige destinos de vacaciones, que exige el mejor móvil del mercado a padres que se lo compran a plazos para no generarle frustración a su bebé de metro ochenta. Estoy hasta la punta del ego de ese egoísmo que genera un amor mal, fatalmente entendido, una incapacidad de poner límites, de enseñar que la niñez y la adolescencia son paradas de un viaje más largo en el que hará falta algo más que un berrinche, una sarta de insultos, una cara de póker, para lograr llegar a alguna parte. Cuando escucho a esa chica exigir su prioridad para ser vacunada, «porque no van a querer salir los de cuarenta, ¿no?«, me da la risa floja. Una risa de hiena, lo reconozco, porque me parece tristísimo que alguien, a) reduzca el hecho de hacer cosas a salir como cabestros, beber sin tino y hacer el idiota sin pensar en la pandemia que ronda. Hacer cosas podría ser también cuidarse y cuidar de los otros al divertirse, asumir alguna responsabilidad cívica, por el «yo de todos»; y b) Al parecer esta muchacha piensa que tendrá veintipocos toda la vida, que a partir de los treinta y no digamos a los cuarenta, uno no quiere disfrutar, tomarse un vino en una terraza, asistir a espectáculos, viajar a otros países, bailar, conocer gente… Lástima de existencia, tan corta, tan pesarosa, tan anclada en un «yoísmo» cancerígeno, hija de mi alma.

Patricia Esteban Erlés

Deja un comentario