Amé a todas esas profesoras que entraban en clase como en una fiesta. Siempre bien peinadas, siempre perfumadas, con elegantes jerséis de cuello vuelto que yo sabía que no se vendían en mi barrio.

Fumaban en clase con gesto melancólico, como si se preguntaran qué hacíamos todos allí, junto a los pinares donde una mañana se ahorcó un pobre desconocido. Se pintaban los labios de un marrón oscuro que me hacia recordar otoños desconocidos, lejanos. Yo pensaba que eran ricas porque siempre llevaban ropa nueva, hombreras, y olían rematadamente bien. Nunca olvidaré el gesto con que una de ellas se subía el cuello de la gabardina, de la primera gabardina que vi en mi vida, mientras bajaba las escaleras del patio.

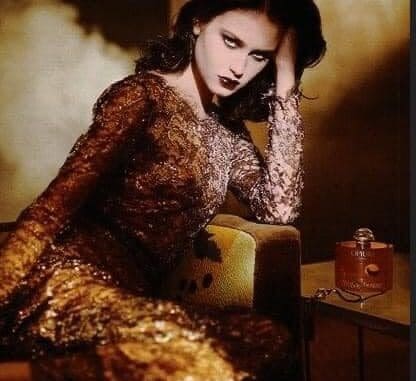

Parecía que lo habían leído todo. Te hablaban del cuarzo mientras sujetaban entre sus dedos de pianista una pequeña roca blanca, irisada como una gema llegada de otro planeta ex profeso para la triste clase de un lunes a primera hora. Me enamoré automáticamente de la música acuática de Händel porque una de aquellas mujeres que nos llamaban de usted y no se aprendían nuestros nombres hizo que sonara en el viejo radiocasete de la biblioteca. Yo quería descubrirle a otro una palabra, una sinfonía. Quería ser la autora de una revelación ajena. Aprendí mirándolas que el azul eléctrico es el mejor amigo del fucsia, que podían hacerse ejercicios con infinitos. Rosa, rosae, copien el examen que voy a apuntar en la pizarra. Ese momento en que se decidía tu destino, por favor que ponga el Islam, ese instante que olía a Opium, el perfume que siempre me hace pensar en una reina distante, al humo adictivo de un cigarrillo Fortuna elevándose por encima de nuestras pobres cabezas.

Patricia Esteban Erlés.

Esta genial el relato.