El patrón del ballenero “La Gaviota”, hundido, seguía en el castillo de proa desde mediodía. Esa tarde, con los faroles a su espalda, parecía un espectro. Oteó el mar con los ojos desorbitados, intentando localizar a su hijo mayor, Alfonso, que había desaparecido tras arponear una ballena, la más grande que jamás vieron. Alfonso no había abandonado el batel, como hicieron los demás tripulantes, cuando el cetáceo herido los arrastraba mar adentro…

«Llegamos al puerto bajo el amanecer. El patrón dejaba escapar sus lágrimas sin pudor y nunca antes le había visto llorar… Aún estaba en lo alto del castillo de proa y, ante la silueta de la iglesia de la Asunción, murmuró, a modo de oración: «Señora, os juro que esta nave no volverá a navegar como ballenero». Y temí que, después de veinte años, había llegado mi hora de ir a parar al dique seco, porque yo no conocía más oficio que el de ballenero. Ordenó amarrar en el viejo cay1, cercano a la muralla y contiguo a los astilleros.

Al día siguiente, en los mentideros del muelle se decía que el patrón iba a emplear todo su dinero para contratar al mejor carpintero de ribera de la zona –colaboró en la construcción de naves para “la Armada Invencible”– con el fin de transformar “La Gaviota” en un barco de cabotaje… Esa noticia me reconfortó, puesto que el patrón me iba a necesitar en aquella nueva empresa».

Tras año y medio en el astillero, se botó la chalupa reformada. El patrón consiguió un crédito para sufragar los gastos de su primera travesía comercial. Encomendó a su hijo menor, Andrés, comprar víveres y armas para los tripulantes: picas, espadas, arcabuces y ballestas. La tripulación contaba con treinta hombres, dos de ellos artilleros, para manejar las culebrinas y defenderse de hipotéticos asaltos corsarios.

Tras año y medio en el astillero, se botó la chalupa reformada. El patrón consiguió un crédito para sufragar los gastos de su primera travesía comercial. Encomendó a su hijo menor, Andrés, comprar víveres y armas para los tripulantes: picas, espadas, arcabuces y ballestas. La tripulación contaba con treinta hombres, dos de ellos artilleros, para manejar las culebrinas y defenderse de hipotéticos asaltos corsarios.

Llenaron las bodegas de la chalupa, cuya cubierta había sido elevada en los astilleros aumentando su capacidad en 120 toneles de porte, con barriles atiborrados de lanas, sardinas, arenques y bacalao salado. Se venderían en Sevilla y, junto con el préstamo, comprarían los productos importados de las Indias y América que, cada seis meses, transportaba la flota mercante.

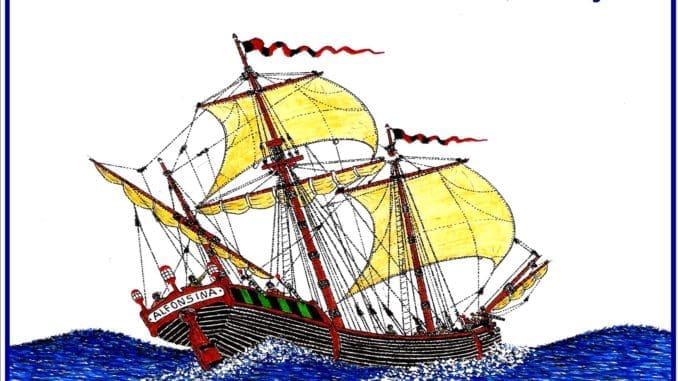

Zarparon rumbo al puerto sevillano del Guadalquivir, en una madrugada limpia, con el mar en calma y las velas cuadras izadas al viento del este. Sobre el espejo de proa, el sol hacia relucir el nuevo nombre de la chalupa, “Alfonsina”, esculpido en huesos de ballena, en honor del malogrado Alfonso. Pretendían llegar un mes antes de que los navíos mercantes regresaran de ultramar, para conseguir el mejor amarre y facilitar la descarga de los productos que llevaban en la chalupa y la posterior carga y estiba de los géneros importados.

La singladura hasta Sevilla fue tranquila y con el viento norte en popa que, junto con las velas sostenidas por los palos reforzados y la quilla adaptada, cortaba la superficie del mar con la eficacia y suavidad de una cuchilla tajando grasa de ballena. Las noches y los faroles de aceite de saín en proa y popa, permanentemente encendidos en recuerdo de Alfonso, perfilaban la figura encorvada y escuálida del patrón que, sumado a los crujidos de las cuadernas, hacía que la chalupa “Alfonsina” pareciera un barco fantasma.

Fue innecesario atracar en los puertos lusos y tampoco fueron atacados por los corsarios, con lo que arribaron a Sevilla sin cumplir las catorce jornadas desde que zarparan de la villa pejina. Andrés admiraba, maravillado, la torre defensiva que sobresalía de la muralla que amparaba la ciudad y ratificó que, reflejada en el río, parecía de oro, tal cual lucía en el escudo de su villa.

Una vez desestibados y descargados los productos de las bodegas de la “Alfonsina”, se vendieron a buen precio apenas tocaron el muelle. Andrés y algunos tripulantes, libres de obligaciones, recorrieron aquel puerto fluvial en incesante actividad y que más les pareció una de las bahías de su Cantabria.

Visitaron los tinglados y el arrabal, donde vivían marinos y pescadores, de los que emergían, intermitentemente, jardines coloridos en los que, cada atardecer, hombres y mujeres bailaban y cantaban; sus tonadas, que acompañaban con guitarras, palmas y castañuelas, fascinaron a Andrés y sus acompañantes. También recorrieron la ciudad, Sevilla, inmensa y bellísima, disfrutando de sus viandas y de la calidez de su clima en los albores de abril…

La chalupa “Alfonsina”, en su trigésima travesía, sexta al mando de Andrés después de jubilarse su padre, regresaba al puerto cántabro empujada por el viento sur a popa. Sus bodegas estaban a rebosar de tinajas de barro con aceite de oliva, barriles de tabaco, café, especias, sedas, etc.

El décimo día de viaje rodeaban Finisterre dejándose llevar por las corrientes, a causa de una inoportuna calma chicha, y envueltos en una espesa niebla. Andrés escuchó gritos y canciones que atravesaban aquel velo blanco. Temiendo que fuera una nave corsaria, ordenó silencio y que apagaran los faroles, porque sospechó que podrían estar a tiro de piedra del otro barco.

Así era. Un galeón corsario permanecía anclado a la espera de seguir su ruta hasta Inglaterra, y su tripulación parecía celebrar un buen botín. De pronto, un cañonazo en la galera inglesa los puso en alerta y se aprestaron a defender el cargamento de la chalupa y vender, si fuera necesario, caras sus vidas. El proyectil que fue disparado desde una de las culebrinas de la “Alfonsina” destrozó el palo mayor del galeón. Seguidamente, pusieron proa a la nave inglesa para perforar su casco con el beque2 que, junto con los cañones sobre los careles de proa, serían esenciales para inclinar la batalla a su favor, o eso creían los tripulantes de la “Alfonsina”…

Así era. Un galeón corsario permanecía anclado a la espera de seguir su ruta hasta Inglaterra, y su tripulación parecía celebrar un buen botín. De pronto, un cañonazo en la galera inglesa los puso en alerta y se aprestaron a defender el cargamento de la chalupa y vender, si fuera necesario, caras sus vidas. El proyectil que fue disparado desde una de las culebrinas de la “Alfonsina” destrozó el palo mayor del galeón. Seguidamente, pusieron proa a la nave inglesa para perforar su casco con el beque2 que, junto con los cañones sobre los careles de proa, serían esenciales para inclinar la batalla a su favor, o eso creían los tripulantes de la “Alfonsina”…

Cuando Andrés vociferó “¡Al abordaje!“, se aprestaron a luchar cuerpo a cuerpo. El espectáculo que tenían ante ellos era dantesco. Los tripulantes del galeón “Ladira” estaban borrachos y la mayoría yacían dormidos sobre cubierta, salvo su capitán. Andrés se abalanzó sobre él gritando y enarbolando su tizona “¡Por mi hermano Alfonso!“. El capitán británico se paralizó, boquiabierto. Se miraron de arriba abajo y se fundieron en un abrazo; cruzaron unas pocas palabras y, posteriormente, accedieron al puente de mando de la “Alfonsina”. Todos quedaron desconcertados ante aquel insólito proceder.

Media hora después, los marineros de la “Alfonsina” arriaron las lanchas del galeón británico y embarcaron en ellas a la tripulación corsaria, excepto su capitán. Remolcaron la nave incautada, repleta de productos valiosos y barriles de ron, hasta el puerto pejino, donde fueron recibidos con alegría y asombro. El pasmo se acrecentó, al mismo ritmo que la curiosidad, cuando desembarcaron Andrés y el capitán inglés —vestido de cuero negro con llamativos galones— y vieron que ambos se encaminaban hacia la casa familiar…

Horas después, se supo que aquel capitán era Alfonso y que, dieciséis años antes, fue salvado por el corsario Drake, cuando enfilaba rumbo a Inglaterra, tras calafatear su barco en Laredo. Alfonso padecía amnesia; pero no afectó a su valía como marino y Francis Drake le hizo su pupilo…

Aquella noche, el tripulante de guardia apagó los dos faroles en honor de Alfonso. «Por fin –se dijo la chalupa “Alfonsina”– podré dejarme adormecer por el vaivén de la ría, sin más luz que la luna».

Ángeles Sánchez Gandarillas©

______________________________

1 Cay: muelle de mampostería.

2 Beque: obra saliente en la roda de proa como defensa o para obtener más eficacia con las velas.

| Libre de virus. www.avg.com |

Deja un comentario