El pasado 17 de noviembre, el cementerio de Ciriego escuchó, ochenta y seis años después, los nombres de sus once rosas, once mujeres que aquella madrugada del Segundo Año Triunfal cayeron abatidas ante un comando de ejecución. Que Guadalupe Fernández (29 años), Pilar Benito (21 años), Alejandra Bañuelos Recio (19 años), Damiana Pérez (18 años), Manuela Pescador Santiago (19 años), y otras seis mujeres que no han podido identificarse, hubieran de pagar con su vida su simpatía hacia la República sólo se entiende en el marco de la llamada “justicia al revés”, un término acuñado por el propio Ramón Serrano Suñer, cuya complejidad no es otra que la de darle la vuelta a la realidad, esto es, convertir en “rebeldes” a quienes habían respetado la legalidad constitucional vigente y en “gentes de orden” a quienes la habían anulado. Sólo así podían ejecutar, encarcelar, someter a trabajos forzados, desposeer de sus bienes y despedir de sus trabajos a cualquier persona acusada de no haber secundado la sublevación.

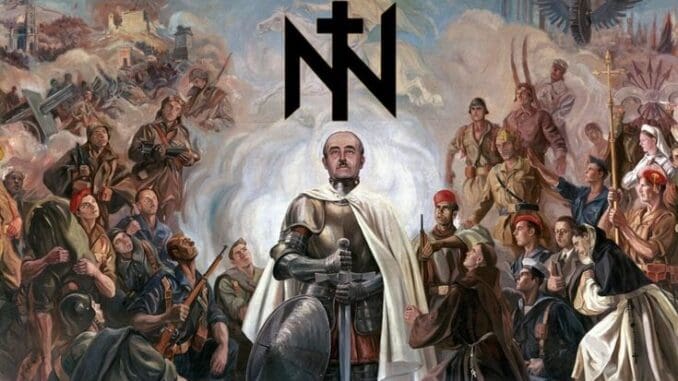

Todo ello se encontraba, por lo demás, impregnado del nacionalcatolicismo que se convirtió en el discurso oficial del régimen. Resultado de esa interdependencia entre lo nacional y lo católico fue un nacionalismo ahistórico, antimoderno, contrarrevolucionario y denostadamente excluyente, que reconociendo la nación española únicamente en su dimensión católica, penalizó cualquier otra combinación identitaria, dejando fuera de los límites de la nacionalidad a aquellos individuos que entendieron en términos diversos o antagónicos la relación entre nación y catolicismo. De qué marco argumental se sirvió aquella cultura para orquestar desde el aparato del Estado una depuración ideológica con tan numerosas ramificaciones y con tanta connivencia es lo que trataremos de dilucidar en el presente artículo. Para ello, seguiremos la trayectoria trazada por el conservadurismo español en la forja de la identidad nacional dominante en la España contemporánea, desde el rechazo frontal de la idea revolucionaria de nación (por rechazar ésta la religión como base de toda autoridad o del orden social natural) hasta la adopción de una postura acomodaticia con respecto a la misma en tanto que católica, abarcando todo ello el período comprendido entre los años 1808 y 1975.

La identificación entre nación y catolicismo, pues, hunde sus raíces en la reacción católica frente a la invasión napoleónica de 1808. Fue entonces cuando la identidad etno-patriótica española pasó a ser enteramente nacional, y ello como resultado de la obra diseñada por los liberales, que vieron en el hundimiento del Estado la oportunidad de lanzar la idea revolucionaria de nación, convertida en titular de la soberanía ante la ausencia de su legítimo monarca. Frente a ellos se levantaron aquellos otros que, apelando a las tradiciones, la fe heredada o la fidelidad al monarca, rechazaron toda voluntad de reforma política. Los primeros años de la contienda estuvieron marcados por esa confrontación entre revolución y contrarrevolución, que no entre liberalismo y catolicismo. Si bien es cierto que en el desarrollo del conflicto tendió a identificarse español con “católico”, frente al francés ateo y sacrílego, no es posible hablar aún de una relación positiva entre nacionalidad y catolicismo, en tanto que buena parte de los contrarrevolucionarios se movilizaron en defensa de la religión y de la monarquía tradicional, pero no de la libertad y la nación. De hecho, actuaban en contra de las mismas.

La convergencia entre catolicismo y nación no llegaría hasta ver proclamada la constitución gaditana, cuyo artículo 12 rezaba: “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege con leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. Sin embargo, todo ello conllevaba el sometimiento efectivo de la religión al Estado y, consecuentemente, la pérdida de su independencia. Los debates constitucionales que se sucedieron entonces fueron precisamente los que motivaron la aparición y desarrollo de los diversos discursos que, desde el campo católico, buscaron garantizar la acomodación de la religión al nuevo orden que quedaba abierto tras la proclamación de la constitución gaditana. En primer lugar, una cultura contrarrevolucionaria que estuvo liderada por Rafael de Vélez y Francisco de Alvarado (el Filósofo Rancio) y que en los años cincuenta encontraría nuevas definiciones en el neocatolicismo de Donoso Cortés, aunque sus declaraciones de guerra contra el mundo moderno terminarían en aislamiento y extravagancia. Una segunda posición se identificó en el reconocimiento de los valores de la libertad y la modernidad, con un amplio abanico de formulaciones religiosas que iban desde el confesionalismo suave hasta la defensa de la libertad de cultos y, en su versión más radical, la separación entre la Iglesia y el Estado. Finalmente, una tercera posición estaba destinada a ser el modelo dominante de la manera de ser católica en la España contemporánea, aquella a la que ya nos hemos referido como cultura nacionalcatólica.

La era isabelina (1830-1868) constituyó el marco de emergencia de las primeras formulaciones nacionalcatólicas, con Jaime Balmes como principal ideólogo. Articuló un discurso equidistante del liberalismo católico, del que rechazaba la libertad de conciencia y la libertad de cultos, y del catolicismo intransigente, del que no toleraba su intransigencia e identificación de la política con la religión. La obra balmesiniana dejó asentados algunos de los principios nacionalcatólicos: el componente historicista de defensa del pasado católico (“la inmensa mayoría de los españoles conserva aún intacto el sagrado depósito de la religión católica, a pesar de los trastornos de la revolución, de los esfuerzos de la incredulidad y de las asechanzas del protestantismo”), la confesionalidad del Estado (“la religiosidad de la nación española […] no es un sentimiento vago y confuso, sino que es la adhesión al catolicismo”) y una primera aceptación de la tolerancia (“Ser tolerante no es ser indiferente; y la religión católica nada tiene que no pueda conciliarse muy bien con las tendencias del siglo en todo lo que abrigan de justo, de suave, de generoso”) que sería expresada de manera más explícita en la Constitución de 1876.

A raíz del ciclo revolucionario de 1868, los católicos comprendieron la necesidad de participar en la política liberal-parlamentaria por medio de partidos y movimientos de opinión favorables a las posiciones católicas. Fue el llamado ralliement que tanto éxito tuvo en Bélgica. Inspirado por aquella política, Alejandro Pidal y Mon creó en 1881 la Unión Católica y organizó una serie de “contracentenarios” que conmemoraban hechos o figuras del pasado que habían estructurado la identidad nacional en términos católicas. Así, mientras en 1881 los católicos españoles se reunían en actos públicos para honrar la memoria de Calderón de la Barca, los republicanos franceses hacían lo propio con Voltaire; en 1882, año de Murillo, fue también el de Lutero; y en 1889, España celebraba su unidad católica y Francia su revolución. Especialmente sonado fue el “Brindis del Retiro” pronunciado por un joven Marcelino Menéndez Pelayo en el centenario de Calderón y en el que se refería a “la fe católica, apostólica, romana” como “el substratum, la esencia y lo más grande y lo más hermoso de nuestra teología, de nuestra filosofía, de nuestra literatura y de nuestro arte”.

Para entonces ya habían visto la luz los dos primeros volúmenes de su Historia de los heterodoxos españoles (1880-1882). En el primer tomo hace gala de un discurso hostilmente identificador. La pertenencia a la “raza española” trascendía la consanguineidad; implicaba una manera de ser y pensar, y en ella figuraba la fe católica como condición inexcusable. Tanto es así que Menéndez Pelayo no concebía la nación sin una unidad de creencias efectiva, que a España le vino dada por la Iglesia católica: había “una fe, un bautismo, una grey, un pastor, una Iglesia, una liturgia, una cruzada eterna y una legión de santos” por los que España llegaría a ser “nación y gran nación”. En el segundo tomo de los Heterodoxos, Menéndez Pelayo introduce la cuestión de la intolerancia religiosa: “La llamada intolerancia es virtud fácil, digámoslo claro: es enfermedad de épocas de escepticismo o de fe nula. El que nada cree, ni espera en nada, ni se afana y acongoja por la salvación o perdición de las almas, fácilmente puede ser tolerante. Pero tal mansedumbre de carácter no depende sino de una debilidad o eunuquismo de entendimiento”. El tercer volumen, sin embargo, adoptó un discurso más atemperado y sosegado, debido a su filiación a la Unión Católica de Pidal y Mon.

Una nueva etapa quedó abierta tras la crisis de la conciencia nacional en 1898. Los ideales nacionalcatólicos fueron recogidos por Juan Vázquez de Mella. Si bien sus posturas divergían en lo relativo al modelo de la monarquía y el grado de apertura del catolicismo, el tradicionalismo mellista se reconoció en la cultura nacionalcatólica por la identificación de España con la unidad de creencias (“No hay amor como el amor religioso, ni odio como el odio a la religión. Por eso, cuando el lazo religioso se rompe, todos se quebrantan y no hay nada que sustituya su unidad”) y la tradición católica y monárquica (“la primer condición que exigimos a los reyes para serlo es que empiecen por ser súbditos de Cristo, para ser después soberanos nuestros”). Por su parte, los ideólogos de la Unión Patriótica, José María Pemán, José Pemartín y Ramiro de Maeztu contribuyeron a la actualización del mito de las “dos Españas”, identificando simultáneamente la España “real”, católica y monárquica, con el tradicionalismo y el modernismo. Esa “España vital” contrastaba con una antiEspaña identificada con el “enemigo interno”, infesta de ideologías “heterodoxas” y “extranjeras”, encarnada en el sistema oligárquico y decrépito de la Restauración: “Fue aquel período la detención de la vida nacional. Y así, el Ejército vino a dar nueva vida e impulso a la verdadera España con el advenimiento de la Dictadura”, diría Pemán.

En esas primeras décadas del siglo XX, nación y catolicismo alcanzaron un importante desarrollo, no sólo en su formulación, sino también en su dimensión práctica y simbólica. Ejemplo de ello fue la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús el 30 de mayo de 1919, que por ser también el día de San Fernando, santo de la monarquía, Alfonso XIII, “como Rey católico e hijo sumiso y creyente de la única Iglesia verdadera”, simbolizó en aquel acto la adhesión y adscripción de la Corona a la tradición nacionalcatólica. Esa fuerte vinculación pudo advertirse de igual modo en congresos católicos como el Congreso Nacional de Educación Católica de 1924 o el Congreso Nacional de Acción Católica de 1929, así como los viajes del monarca por el territorio peninsular, como fue la visita regia al monasterio de Montserrat en mayo de 1929, donde los elementos nacionales, católicos y monárquicos convergieron en la entrega de la bandera de España a la Virgen. Alfonso XIII se dirigió a los asistentes diciendo: “todos los españoles queremos que España sea una, santa y católica […]. Así nos miremos todos en el amor a la patria y a la religión”. El periódico oficioso de la dictadura, La Nación, valoró el acto como “la consagración solemne de tres principios fundamentales que hoy sirven de lema a una creciente y vigorosa organización ciudadana: Patria, Religión y Monarquía”.

La caída de la dictadura en 1930, sin embargo, arrastraría consigo a la monarquía. Las tensiones políticas suscitadas y la consolidación de un bloque de izquierdas con posibilidades de aportar una solución de continuidad de tipo republicano a la crisis de la monarquía no pudo dar comienzo si no a una nueva escenificación del incesante combate contra la antiEspaña, aún en el marco de la política y de la intelectualidad. El catolicismo militante adoptó dos estrategias complementarias, de combate frontal (Acción Española) y de acomodación pragmática (CEDA), en las que el discurso historicista, la identificación entre nación y catolicismo, y la exclusión de la nacionalidad del adversario comportaban una realidad común. Los monárquicos fundamentalistas radicalizados en torno al grupo de Acción Española captaron y explotaron aquella dualidad excluyente que ya en el período republicano comenzaba a adquirir el talante de una Cruzada religiosa: “España, católica oficialmente, será […] el brazo del universalismo y de la catolicidad. España, atea o laica oficialmente, será nada y se derrumbará”. Aquel tríptico simplista de patria, monarquía y religión dejaba fuera de los límites de la legalidad a aquellos católicos que entendían en términos muy distintos la relación entre nación, catolicismo y republicanismo, como el núcleo Cruz y Raya, o figuras de la cultura institucionista o del modernismo religioso, como Luis Zulueta o Jaime Torrubiano Ripoll.

El occidentalismo católico de Ángel Herrera Oria y José María Gil Robles ubicó también en el campo

de la antiEspaña a la tradición liberal, republicana y laica. Surgida en 1933, la “CEDA recogió lo más puro, que es la fe y el sentimiento católico de España”, aspirando a levantar un partido de masas de tendencias neoderechistas que se convirtiera en brazo político del catolicismo español y enarbolara “la revolución con el crucifijo en la mano”. A esas alturas, la cultura liberal y republicana, y aquella otra católico-conservadora, representaban dos acepciones antitéticas de la historia nacional y dos percepciones de futuro en contraposición recíproca que comprendían una historia y una ética política que habían de desembocar en dos extremismos irreconciliables. Visto así, el estallido de la guerra civil puede ser entendido como la culminación de un conflicto enconado e irresuelto sobre la identidad nacional, un conflicto que hundía sus raíces en la invasión napoleónica y que tenía como principales combatientes a aquellas dos Españas de las que se venía hablando desde la revolución liberal y que, convertidas en lugar común con los proyectos regeneracionistas y reformistas del primer tercio del siglo XX, pasaron a ser, en el bando sublevado, el “pueblo de Dios”, y en el lado de los resistentes, el “pueblo republicano”.

El primer pronunciamiento del Papa respecto a la guerra civil fue el discurso La vostra presenza. Pío XI denunció la lucha anticristiana de las “fuerzas subversivas que a todo y a todos amenazan”, pero deploró la naturaleza del conflicto por librarse “entre los hijos del mismo país, del mismo pueblo, de la misma madre patria”. La conflagración adquirió por vez primera en la circular del arzobispo de Santiago de Compostela, Tomás de Muniz de Pablos, el semblante de una “Cruzada religiosa, del mismo tipo de las Cruzadas de la Edad Media”, – “¡Dios lo quiere!” – y con la llamada al combate de los cristianos contra los musulmanes – “¡Santiago y cierra España!”. Durante la guerra civil y los primeros años de la posguerra, se multiplicó, asimismo, la publicación de ensayos con una marcada dimensión propagandística. En el Poema de la Bestia y el Ángel (1938), José María Pemán dotó al enfrentamiento entre la España sin Dios y la España cristiana de una proyección profética e imperial: “Estaban otra vez, frente a frente, como Apolo y Vulcano en la fragua velazqueña, las dos únicas fuerzas del mundo: la Bestia y el Ángel. Los aires estremecidos de fuego, se habían llenado de una terrible Anunciación. Y España, por quinta vez en la Historia, aceptaba su destino y derribaba la cabeza para decir: He aquí la esclava del Señor […]. El Ángel y la Bestia han trabado combate delante de nosotros. El Ser y la Nada, las potencias del Bien y del Mal”.

El último parte de guerra firmado por el general Francisco Franco el 1 de abril de 1939 fue repetido hasta la saciedad con el objeto de fijar la ruptura con el más reciente pasado nacional. “Hemos liquidado el siglo XIX”, anunció el caudillo. Era aquel un episodio ajeno a la historia de la patria. La nación española, en el imaginario nacionalcatólico, no es nación más que en la medida en que es católica, de manera que los factores que rompieron ese vínculo constitucional hubieron de proceder forzosamente de fuera, siendo lícita su expulsión como injerto bastardo de la historia y del alma nacional. La Victoria hizo nuevamente posible la patria católica, inaugurando “una nueva era de Unidad, de Grandeza y de Libertad para España”, restablecida como adalid de “los destinos del Mundo […] El 20 de mayo de 1939 el general fue investido como Caudillo de España por la gracia de Dios, en un clima de Cruzada que aludía a la antigua alianza entre la cruz y la espada como símbolo de la unión entre el Trono y el Altar: “Señor, acepta complacido el esfuerzo de este pueblo, siempre tuyo, que conmigo, por tu Nombre, ha vencido con heroísmo al enemigo de la verdad en este siglo”.

El mensaje de aquel 20 de mayo anunció la puesta en marcha de un proyecto de nacionalización del factor católico. En ¿Qué es lo nuevo? José Pemartín aseveraba: “no se puede ser nacionalista español si no se es, implícita o explícitamente, Católico Siglo XVI”. La españolidad residía, pues, en aquellos individuos que reconocían como única religión del Estado, la católica; como única cultura, la castellana; y como única ideología, la nacionalcatólica. Ese doble concepto de Dios y Patria debía extenderse a todas las almas a través de la exterioridad, la emotividad y la majestuosidad. Era éste, a juicio de Pemartín, el medio didáctico más eficaz para influir en la mentalidad popular: “El pueblo cree lo que ve como previo paso para creer en lo que no ve; y si ve rindiendo Culto Católico a Dios […] cree efectivamente que aquello a lo que se rinde Culto exterior es a la Verdad”. El régimen, además, devolvió a la Iglesia la llave de las aulas para completar la victoria militar. Los principios de la moral católica fueron elevados a norma de Estado y el pecado a rango de ley, en tanto que la religión era restablecida como eje vertebrador de los centros docentes y aspiraba a la instrucción de una determinada identidad.

El 31 de enero de 1938, Pedro Sainz Rodríguez fue nombrado Ministro de Educación Nacional. La llamada “contrarrevolución pedagógica” estuvo destinada a operar una transformación en la mentalidad de la juventud española y anular la opción republicana como alternativa política e ideológica. En la enseñanza primaria, y en lo que respecta a la formación de los maestros, las organizaciones políticas programaron, ya desde 1936, todo un corpus de actividades formativas. En el verano de 1937, el Ministerio convocó cursillos de dos semanas de duración y en junio de 1938, el Curso de Orientaciones Nacionales de la Enseñanza Primaria transmitió a los cuerpos docentes los principios ideológicos del nuevo régimen. En octubre de ese mismo año, un grupo de 200 maestros e inspectores fue llevado a la Italia fascista para impregnarse de la disciplina que regía entonces aquel país. La “Ley Reguladora de los Estudios de Bachillerato”, de 20 de septiembre de 1938, actuó también como antítesis de los principios educativos republicanos, favoreció la enseñanza privada y confesional, y supuso una clara subordinación al estamento castrense. En los borradores sobre la ley de universidades que se aprobaría ya con Ibáñez Martín, se encuentran los intentos de impedir el acceso a masas de estudiantes, relegadas a enseñanzas medias “más prácticas”.

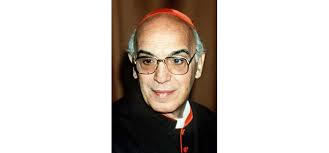

En los años sesenta, el nacionalcatolicismo comenzaría a desmoronarse con la adopción de una postura acomodaticia y transigente por parte de una Iglesia que intentaba salvar el desfase entre un mundo en rápida aceleración y un proyecto teológico-político radicalmente antimoderno y acrítico. La revista Iglesia Viva se pronunciaba con estas palabras en 1970: “En la práctica, el nacionalcatolicismo, al identificar la condición de ciudadano con la condición de creyente, altera a la vez el sentido de las funciones políticas del estado y el sentido del catolicismo como religión de la libertad y del amor fraterno”. José Puente Egido se mostró crítico con los “caídos por Dios y por España”, que, en su sentido santificador y excluyente, perpetuaba la división de la nación española entre vencedores y vencidos. En 1969 Vicente Enrique y Tarancón recordó a los asistentes el obligado “reconocimiento y respeto individual y social de la dignidad de la persona humana y de todos los derechos que dimanan de esta dignidad”. En 1971, la Asamblea Conjunta obispos-sacerdotes se expresaba con estas palabras: “reconocemos humildemente y pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos”. Dos años después, la Conferencia Episcopal rechazó la ideologización de la religión y, finalmente, con ocasión del Año Jubilar Compostelano, el arzobispo Ángel Suquía señaló la importancia de la amnistía para los detenidos políticos para “una auténtica y plena reconciliación de todos los españoles”.

Si bien esta temática se remonta a situaciones pasadas, la realidad que bajo la misma subyace es no sólo factible, si no también necesariamente aplicable a nuestro tiempo presente, donde el conflicto sobre la identidad nacional permanece aún irresuelto, donde la afirmación del uno parece llevar siempre implícita la negación del otro. Y ello porque aún late en nosotros y nosotras una concepción estrecha, exclusivista y simplista que impide apreciar que la identidad no está hecha de compartimentos estancos. No hay identidades unívocas ni cuantificables, sino múltiples y complejas.

Emma Rivas Plata

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ BOLADO, Alfonso. El experimento del nacional-catolicismo, 1939-1975. Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1976.

ÁLVAREZ JUNCO, José. “La invención de la Guerra de Independencia”. Studia historica – Historia Contemporánea, vol. XXII (1994) pp. 75-79.

ÁLVAREZ JUNCO, José. Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Madrid: Taurus, 2001.

BALMES, Jaime. El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea. Barcelona: Araluce, 1951.

BALMES, Jaime. “La religiosidad de la nación española” en Obras Completas. Tomo VI. Madrid: Editorial Católica, 1949.

BOTTI, Alfonso. Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España, 1881-1975. Madrid: Alianza Editorial, 2008.

BOYD, Carolyn P. (de.). Religión y política en la España contemporánea. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.

BURRIERA SÁNCHEZ, Javier. El nacionalcatolicismo. Discurso y práctica. Madrid: Cátedra, 2019.

CRUZ, Rafael; PÉREZ LEDESMA, Manuel; ÁLVAREZ JUNCO, José. Cultura y movilización en la España contemporánea. Madrid: Alianza, 1997.

DI FEBO, Giuliana. Ritos de guerra y de victoria en la España franquista. Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2012.

MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino. Historia de los heterodoxos españoles. México: Porrúa: 1982-1983.

MONTERO, José R. La CEDA: el catolicismo social y político en la II República. V. II. Madrid: Ediciones de la Revista de Trabajo, 1977. p. 101.

MORALES MOYA, Antonio; FUSI AIZPURÚA, Juan Pablo; BLAS GUERRERO, Andrés de (dirs.). Historia de la nación y del nacionalismo español. Barcelona: Galaxia Gutemberg, 2013.

MUÑOZ, Guillermo María. “Entre coronas, cruces y banderas. Monarquía, religión y nacionalismo español en la dictadura de Primo de Rivera”. Hispania Sacra, LXXII, n.º 146 (2020) pp. 579-591.

PEMÁN, José María. Poema de la Bestia y el Ángel. Ediciones Jerarquía, 1938. p. 17.

PEMARTÍN, José. ¿Qué es “lo nuevo”? Consideraciones sobre el momento español presente. Sevilla: Cultura Española, 1937.

QUIROGA, Alejandro. Haciendo españoles: la nacionalización de las masas en la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1933). Madrid: CEPC, 2008.

SEVILLANO CALERO, Francisco. Franco: “caudillo” por la gracia de Dios, 1936-1947. Madrid: Alianza, 2010.

SUÁREZ, Manuel. “Catolicismo y nación, 1875-1936” en FORCADELL, Carlos; SUÁREZ, Manuel. La Restauración y la República, 1874-1936. Madrid: Marcial Pons, 2015.

SUÁREZ CORTINA, Manuel. Entre cirios y garrotes. Política y religión en la España contemporánea, 1808-1936. Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria, 2014.

Deja un comentario