El miedo es una losa incorpórea que blinda la memoria. El miedo sella la boca, pero no puede achicar los recuerdos que brotan a veces cuando menos se espera. El miedo hace callar a las víctimas, a sus hijos incluso, impulsa un perdón que no es real, solo es la espesa bruma que desprende el espanto vivido. A las nietas no las llega tanto. A nosotras, la tercera generación, nos llegó el resabio de pavor pero tuvimos suerte, no nos apresó tanto como a las anteriores. Lo que nos produjo es una rabia, una ansiedad insomne que nos impulsa a hablar, a buscar, a resarcir. No a todas, claro, porque hay un manto de indiferencia que resulta clave para tapar los crímenes de aquel tiempo, que sin no remediamos a base de drenar el horror, puede volver muy pronto. Y para eso, para propiciar esa vuelta, es imprescindible la indiferencia de los que pretenden que lo mejor es callar y dejar pasar.

Aurora no quiere olvidar. Aurora, cuando nos despedimos, me dice con la voz tomada por una la ira bien meditada, que no perdona. Jamás.

-No perdono, María. Nunca voy a perdonarles el temblor de mi abuela cuando la figura de los del tricornio asomaba por la carretera. Ni sus largos silencios. Ni que cuando la casa se quedaba vacía me dijera, “saca la carta Aurora y léemela, hija mía”. Esa carta que había permanecido en bote enterrada en la tierra. La carta en la que su hijo, uno de ellos, se despedía porque lo asesinaban de madrugada. Nunca les perdonaré las horas de silencio con las manos cruzadas en el pecho mientras agitaba los pulgares sin parar, con la mente muy lejos, con los ojos fijos en el horizonte como si quisiera verlos aparecer por entre la bruma de la mañana. Yo, el dolor de mi abuela, el terror silencioso de mi madre, el amedrentamiento de mi padre… eso, María, te lo juro, jamás lo voy a perdonar porque nadie pagó por los crímenes. Porque nadie pidió nunca perdón, al contrario, se ufanan de ello. Siguen considerando que hicieron lo que tocaba. Y lo que tocaba era asesinar a inocentes y luego tirarlos a una fosa sin nombre.

Nos decimos un adiós breve porque sabemos que volveremos a vernos. En cualquier conmemoración, homenaje o protesta. Sobre todo protesta, contra los cómplices del genocidio que abatió a nuestros abuelos. Sabemos muy bien que hemos recibido un mandato singular, que los genes se nos revolvieron para que busquemos la verdad y sobre todo la justicia de llamar asesinos a quien lo fue y cómplices a quienes lo son. Porque quien calla, se torna cómplice. Porque quien oculta, sabe que es su propia culpa la que le hace minar la justicia que exigimos para nuestra gente.

Me he preguntado tantas veces por qué se niegan a reconocer los hechos, la verdad histórica. Hoy sé la respuesta porque he escuchado los discursos de odio en el Parlamento que dicen del pueblo. Hoy, sabemos Aurora y tantas Auroras, que quieren acallar nuestras voces porque en el fondo les gritan muy fuerte los muertos desde los barrancos, las simas, y las fosas de España. Es la sangre de los paredones, el odio ciego que emborrachó una victoria militar avalada por nazis y fascistas italianos; las delaciones, los golpes, el ricino, las rapadas. Es el fusil humeante que cruzaba de silencios rotos por las balas asesinas lo que acallan.

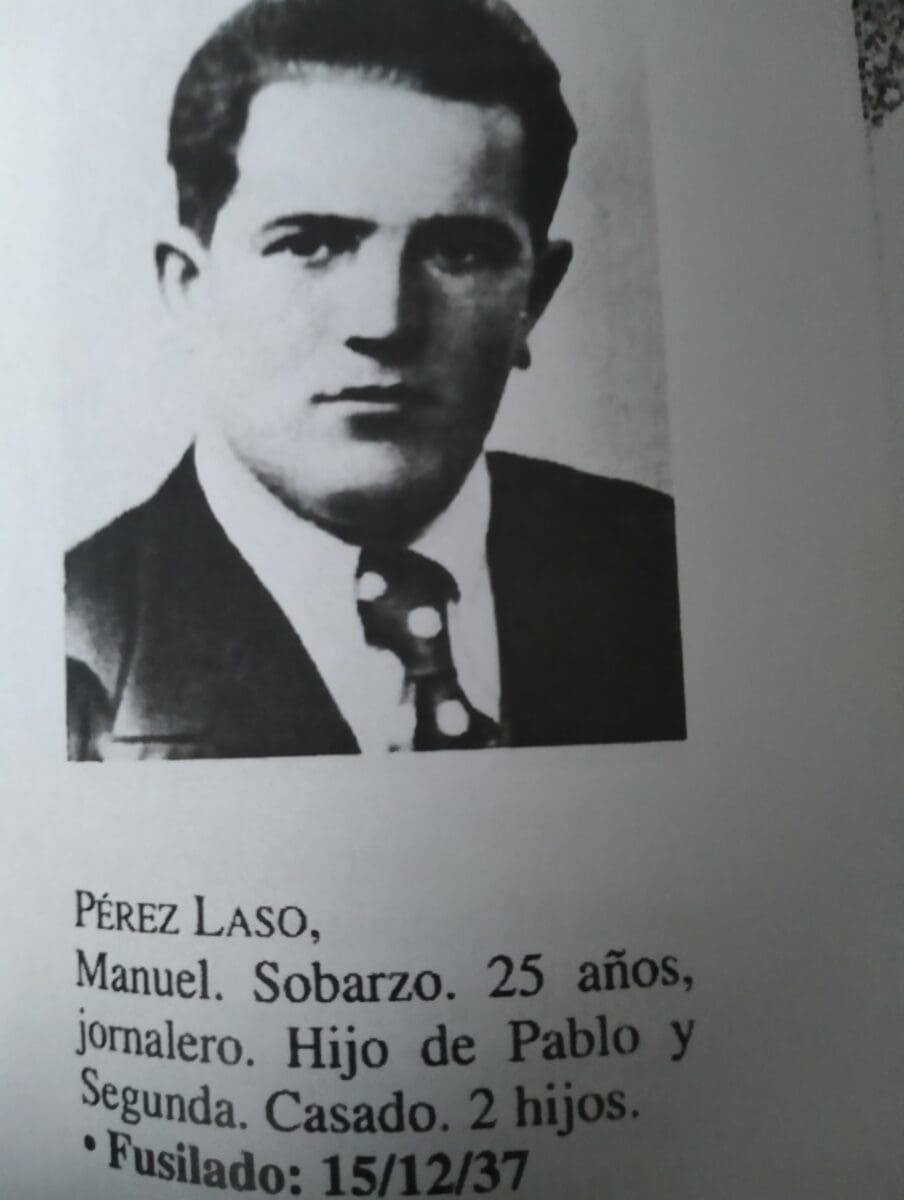

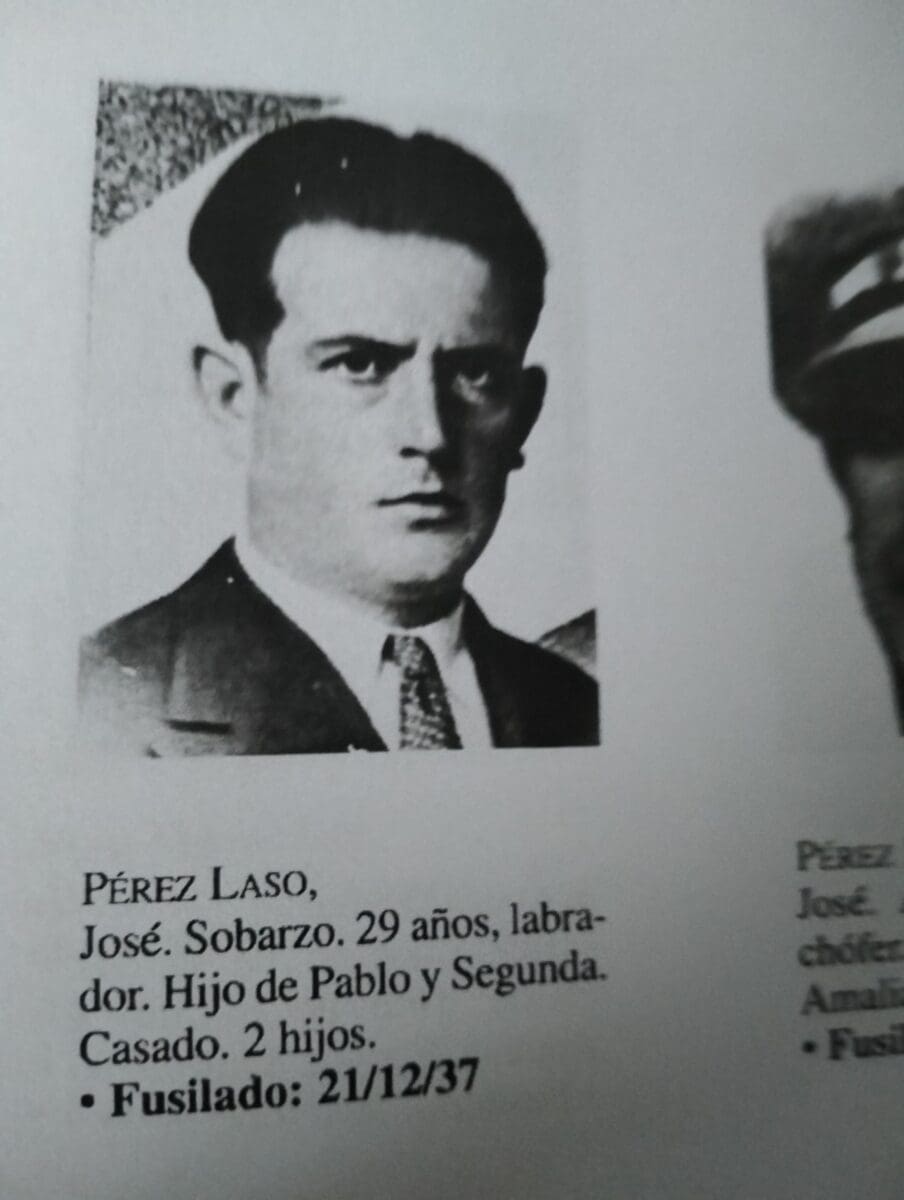

Los que hoy nos impiden buscar y contar la verdad de lo ocurrido en la postguerra, son los que se aprovecharon de las incautaciones, los que robaron los bienes de Matilde de la Torre y quemaron sus libros, como quemaron todas las bibliotecas a su paso; los que esquilmaron las casas de la familia Lavín, y de tantas otras, los que asesinaron a Cortezón, los que acusaban en falso a los hermanos Pérez Laso, como si no fuera bastante fusilar a tres. Los que golpeaban a viudas, o tiraban los calderos de agua, o ensuciaban la ropa lavada de las madres, de las viudas, de las hijas de los rojos. Son los que compraron con un aval y una firma, la cuadra de vacas de la de Liérganes, los que invadieron las lindes de fincas de los encarcelados y raparon la cabeza de la hija, la nuera, la madre…Son los que humillaron a niños, llamándoles “hijos/as de rojo” sin saber que de esa manera encumbraban al/la pequeñas hasta la cima de lo honorable.

Son hijos y nietas del oprobio que supo aprovechar el tiro, la desgracia infinita que sumió a media España (sí, media, los votos de 1936 lo avalan porque las elecciones las ganaron los que perdieron la guerra) Son hijos y nietos de quienes supieron aprovecharse del horror, y como tal, quieren callarnos la voz. No saben que el grito de los/as muertas no se puede silenciar. Ignoran, incautos, de donde sacamos las fuerzas.

Pablo Pérez y Segunda Laso tuvieron diez hijos. Sanos, fuertes y con buena voz la mayoría. De forma especial cuatro de ellos, Demetrio, José, Manuel y Lorenzo. Tan bien cantaban que los llamaban desde siempre, Los Grillos. Cantaban en las misas aunque no fueran muy religiosos, pero Don Manuel Valles, el cura de Sobarzo contaba con ellos para engrandecer los oficios religiosos. Los Grillos, eran fuertes, ya lo he dicho, salían a Segunda, que era mujerona, al contrario de Pablo, el marido, de reducida estatura. Además de voces brillantes, tenían conciencia de clase. Obreros e hijos del pueblo sabían que los derechos se luchan y la Republica había abierto camino por donde transitar. Tenían carné de UGT y conciencia de clase.

No fueron a la guerra porque estaban casados y con pequeñines. No dispararon ni un tiro porque les espantaban las armas. No se metieron jamás en política activa. Lo suyo era cantar, trabajar y la familia, pero el sentimiento de lucha de clases se les debió de trasparentar algo más de lo necesario en zonas calientes como los pequeños pueblos de donde residían, cercanos a la capital pero con la escueta forma de vivir de una sociedad cerrada.

Acabada la guerra, las cosas en casa de los Pérez Laso siguieron igual. Nadie intuyó que había que marchar, esconderse, huir de unos vencedores que se decían defensores de un dios que clamó porque nos amaramos unos a otros.

Demetrio iba tranquilo caminando hacia la casa, de pronto un civil le paró pidiendo documentación. Se hacía con frecuencia, como forma de demostrar poder, de afirmar que ellos, habían ganado y el mundo andaba a su merced, también para depurar, tal como apuntaban los jefes «eliminaremos a toda persona que no siga la pauta de la nueva España». Las prisas, el miedo quizá, hizo que al sacar la documentación cayera al suelo el viejo carnet de UGT. Suficiente para ser llevado al cuartelillo.

Fue enviado a Madrid, a la Dirección General de Seguridad, que hoy sirve de sede de la Comunidad dirigida por una cómplice y compañera de los vencedores, de los esbirros. Le llevaron a esa trituradora de carne humana que era la DGS –a día de hoy sigue negándose a poner una placa que indique lo que allí ocurrió para que jamás vuelva a pasar- En la DGS de Sol, se ensañaron a gusto. Meses estuvo en sus manos. A disposición de cuatreros que lo destrozaron.

Le soltaron cuando el cuerpo y la mente eran una piltrafa de carne dolorida que reclamaba la tierra para tener paz. Al volver a casa, no oía, ni hablaba, ni entendía. A cada poco, de sus oídos brotaban borbotones de sangre. También la vomitaba porque andaba roto por dentro. Le rompieron a palos y a odio. No pudo comer ni beber más que lo mínimo, hasta que al caer de unas semanas tomó el camino de la muerte y fue a reunirse con los hermanos. Murió en brazos de Segunda, el diez de diciembre de 1938. Poco antes del cabo de año de los otros Grillos. Por allá deben andar cantando en trio impertérrito esperando la paz que los de una justicia que no llega.

Esto debió de alertar a los vigías de Occidente. Poco después se presentaron en las casas de los tres hermanos, Lorenzo, Manuel y José, que fueron detenidos y fusilados por orden y desconcierto. Se los llevaron de noche, mientras el resto de la familia quedaban temblando en la casa, contemplando con desolación las figuras que se alejaban con tres de sus hijos. Esas sombras cruzaron el camino en silencio, flanqueados por ambos capotes y el destello de los tricornios acariciados por la luna. Fue la última vez que Segunda vio a sus Grillos. Marchaban despacio, queremos creer que confiados porque como tantos, ellos, no habían hecho nada reprobable. No sabían que las garras de la maldad son ciegas y se ensañan con más audacia, precisamente, en los inocentes.

Pasaron horas, días, noches y los Grillos no volvieron. De nada sirvieron los clamores de unos padres desgarrados que reclamaban. El quince de diciembre de 1937, Manuel se quebraba bajo las balas asesinas de un pelotón que para infundirse valor tenía que beber hasta perder la conciencia y luego acorcharla con odio. Calló sobre otros hijos, nietos, maridos, hermanos, en la fosa común de Ciriego. José cayó el veintiuno de ese mismo mes, de ese mismo año. Cada uno tenía dos hijos que quedaron al albur de la suerte más miserable que se recuerda.

Nadie puede imaginar el dolor cuando se pierde un hijo, bien que así sea, porque no se podría vivir con tal certeza. Nadie puede imaginar lo que Segunda sentiría al ver languidecer al cuarto de los que parió y amó con todas sus fuerzas. Era una mujer bregada en la vida, grande, poderosa, valiente, pero se dobló. El dolor no la dejaba vivir y se tumbó en una cama, ciega y sorda a lo que no fuera el desatino de doler cuatro muertes. Cuatro hijos asesinados por nada. Sus cuatro Grillos yaciendo en una fosa donde no se podía poner flores, ir a rezar o vestir un luto prohibido por los sicarios. Los sicarios que no querían ver la consecuencia de su horror.

Pero no era bastante para ellos. Su voracidad como su odio era insaciable. Una mañana llamaron a la puerta con el aviso.

-Dile a tu madre que tiene que fregar el cuartelillo.

Comunicaron a la hija que se hacía cargo de la casa.

–Que mi madre no puede, está en la cama, enferma.

– Ella verá, niña, pero tiene que fregar el cuartelillo, es lo que toca.

Fregar iglesias, o cuarteles, era el castigo por ser madre de rojos, o hija, o cuñada, o hermana, o…Fregar suelo eclesial, limpiar las miasmas de los civiles, rapar la cabeza, hacerles tomar ricino para pasearlas entre el escarnio del vecindario, curaba el rojerío de aquellas mujeres, debían de pensar.

La madre de Aurora, hermana de los Grillos, que con solo dieciséis años se hizo cargo de un hogar naufragado, tomó caldero, cepillo, estropajo y sosa marchando a fregar el cuartel de la Guardia Civil donde se ahogaban los gritos de las torturas y la sangre salpicaba las paredes como si llovieran gotas muy rojas. Paredes que amparaban el odio, mientras, los hijos de Caín se regodeaban el loores a un dios que no ve el sufrimiento de sus, llamados, hijos.

Varias veces tuvo que fregar ese mismo cuartelillo mientras Segunda seguía rota envolviendo su dolor en olas de miedo.

Le quedaban hijos a Segunda, marido por poco tiempo porque de tanto penar y sufrir humillaciones, a Pablo, un día se le rompió el corazón y marchó a cuidar desde su estrella a los Grillos. El resto seguía guardando silencio, tragando las vejaciones de vencidos.

En una ocasión a una vecina le faltó una gabardina del tendal. Por allí pasaba otro Grillo, de camino al trabajo, en una desvencijada bicicleta. Para la vecina estaba claro. «Ese que es hermano de rojos, es el ladrón». Así lo denunció. Fue detenido… Ante el horror de perderle, Segunda, hincada de rodillas delante de la vecina le suplicó que retirara la denuncia. Lo hizo, pero ante presiones del juez, tornó a acusar. Cárcel para el inocente.

Había un siniestro falangista, camisa vieja/odio nuevo, en Sobarzo. Le apodaban el Gato Negro. Tuvo problemas por herencias y lindes, y su contrincante disparó al aire para amedrentar. El Gato Negro, llamado M. M. vistió su camisa vieja, remangó sus brazos para lucir poder y denunció con seguridad a otro Grillo como causante de los disparos, sin más prueba que ser rojo y porque podía acusar impunemente. No había pruebas, jamás hubo un arma en la casa de los Grillos, nadie testificó, pero la palabra del Gato Negro tenía el poder del fascismo. Fue detenido.

Años atrás, la iglesia de un pueblo vecino ardió. Acusaron a los rojos, como no podía ser de otra manera. Tiempo después, en un incendio en casa de un antiguo falangista, los vecinos que acudieron al rescate de la vivienda, entre ellos, el padre de Aurora, se encontraron en el desván todos los santos y los figurantes de la iglesia ardida. Milagrosamente, escondidas las riquezas eclesiales, en una casa de un adepto al régimen…Esas cosas que ocultan los silencios.

Años más tarde de los aconteceres que llevaron a la muerte a los Grillos, en una cena jolgoriosa y bañada en alcohol, el cura, Don Manuel Valles, desató la lengua contando a los comensales que él sabía quien había denunciado a los Grillos. Quien fue el ser perverso que se vistió de traje y denunció a unos hombres que solo se ocupaban de trabajar y llevar jornal a casa, pero tenían conciencia de clase y un carnet de UGT. El cura lo sabía, pero no podía contarlo porque era secreto de confesión… Con ese secreto se fue a la tumba. Ese secreto hubiera calmado la rabia de Segunda, pero jamás lo dijo. Ni lo denunció.

La contienda llegando a oídos de Segunda, juró e hizo jurar a sus hijos/as que no habría ni crucifijo ni iglesia para ella al morir. Un dios que no amparaba a sus hijos no merecía su muerte. Un dios que olvidó a los Grillos no merecía a Segunda Laso, debió de pensar.

Aurora me cuenta la historia a borbotones. Sin quebrarse. Su voz no claudica ni por un momento. A veces, observo, que la emoción le sube hasta la garganta pero ella, con voluntad, la convierte en rabia. Una rabia larga. La que le hizo afirmar, al ser preguntada por su jefe ¿qué se sintió en su casa al morir Franco? respondiendo alto y claro:

–Que no debió nacer.

–Calle, por dios, no sea loca, que don Emilio* está en el otro despacho.

–Pues no me pregunte.

Y marchó a su tarea con los ojos vidriosos y un gusto acre en la boca. No debió nacer, le dijo sin pensar, pero con la gallardía de quien está segura y ha perdido el miedo. De no haber nacido, es probable que Segunda y Pablo se hubieran ido cuando tocaba y los Grillos con el resto de la saga, los hubieran llorado peinando canas y arrugas. Cuando tocaba. Pero el genocida nació y los secuaces se alimentaron con el odio criminal que genera el fascismo.

Por eso, Aurora, no perdona. No hasta que se haga justicia. No hasta que sepa de qué se acusó a sus tíos. No hasta saber quiénes denunciaron y por qué. No hasta que pidan perdón y asuman que fue un genocidio sistematizado y cumplimentado durante decenios. No hasta que se restaure lo arrebatado, se indemnice a las víctimas y se haga cumplida justicia.

Hasta entonces, ni Aurora ni todas las Auroras que conozco, incluida yo, no perdonamos. Ni olvidaremos jamás y seguiremos clamando hasta perder la voz. Y luego quedarán nuestros hijos para seguir clamando.

María Toca Cañedo©

*Don Emilio Botín, patriarca de la saga, director del Banco de Santander. Aurora era secretaria de un despacho de abogados cercano al del jefe del banco. Cuando dio esta respuesta valiente, tenía diecinueve años. Acababa de empezar a trabajar y no tenía miedo.

Deja un comentario