Especialmente la Sección de Cinematografía y Teatro era la que mayor interés concitaba entre la gente joven que acudía a los actos del Ateneo, dado que desde sus primeros momentos promovió representaciones y lecturas escenificadas de autores jóvenes y comprometidos con otra realidad que no fuera la huera a la que nos tenía acostumbrado el teatro español durante el franquismo.

Incluso colaboraron otros grupos de cámara, algunos de cuyos componentes, como ya se ha dicho, acabaron siendo absorbidos por la siglas del Grupo de Teatro Ateneo. Los inocentes de la Moncloa, de Rodríguez Méndez, era una de las obras que más éxito obtuvieron en sus inicios, siendo también de la más ambiciosa con su representación, al desbordar el montaje tanto las posibilidades escénicas como el aforo del salón de actos.

Finalmente el Grupo de Teatro Ateneo se consolidó alrededor de la figura de la directora Ángeles Alonso,

primera actriz hasta la fecha en el efímero Teatro de Cámara y Ensayo dirigido por José Antonio López Solana, con quien había trabajado como intérprete de Antígona, en versión de Anouilh, y La esfinge furiosa, de J. G. Schoreder, entre otras.

En poco tiempo, Arturo van den Eynde y alguno de sus compañeros -pero Arturo, muy especialmente-, conocieron una rápida evolución, motivada principalmente por los rápidos acontecimientos que a nivel mundial se estaban produciendo en el campo de la expresión artística y la comunicación, con su correspondiente repercusión en la vida política.

Los Beatles, sin duda alguna, habían influido muchísimo en una juventud europea que todavía permanecía colgada de algunas figuras musicales que con el tiempo se convertirían en míticas: Paul Anka y Elvis Presley, revolucionando los ritmos de unos guateques que para sus escarceos románticos aprovechaban los temas cantados por los Cinco Latinos, Los Platters o I Campioni, cuyas voces solistas eran Estela Raval, Tony Williams y Tony Dallara, respectivamente. La influencia de los Beatles era indescriptible, sobre todo en lo que a la moda se refiere, y el propio Arturo, siempre tan atildado en su atuendo, no pudo eludir dejarse el pelo largo y vestir unos trajes que en la parte alta finalizaban con cortes redondeados, haciendo juego con el flequillo transgresor.

Los Beatles, sin duda alguna, habían influido muchísimo en una juventud europea que todavía permanecía colgada de algunas figuras musicales que con el tiempo se convertirían en míticas: Paul Anka y Elvis Presley, revolucionando los ritmos de unos guateques que para sus escarceos románticos aprovechaban los temas cantados por los Cinco Latinos, Los Platters o I Campioni, cuyas voces solistas eran Estela Raval, Tony Williams y Tony Dallara, respectivamente. La influencia de los Beatles era indescriptible, sobre todo en lo que a la moda se refiere, y el propio Arturo, siempre tan atildado en su atuendo, no pudo eludir dejarse el pelo largo y vestir unos trajes que en la parte alta finalizaban con cortes redondeados, haciendo juego con el flequillo transgresor.

Las nuevas amistades, mucho más intelectuales y comprometidas, precipitaron un salto hacia diferentes campos de pensamiento, y la propia lectura que tanto tiempo le ocupaba, le llevaron hacia el compromiso de autores latinoamericanos como Ciro Alegría y su novela El mundo es ancho y ajeno, así como las canciones indigenistas, donde Atahualpa Yupanqui era toda una autoridad, con su filosofía asentada en aquella estrofa que decía “Las penas y la vaquitas se van por la misma senda/. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”. Se pasaba del yo, al nosotros, y del nosotros a ellos…los otros.

Su cercanía con el grupo de Teatro Ateneo hizo que estableciera nuevas amistades, entre las cuales especialmente destacaban dos figuras femeninas que debieron influir en ese su salto a otras voces y otros ámbitos: Ángeles Alonso Bravo y Carmen Vélez. Ángeles era actriz y directora del Grupo Ateneo, Carmen se expresaba artísticamente por medio de la fotografía y sentía gran pasión por la cultura francesa, una vez regresó de la capital de Francia donde hubo de vivir un breve autoexilio.

Ambas tenían, además, un nexo común que seguramente era lo que más había servido para propiciar su unión: sus parejas se hallaban encarcelados en la Prisión Central de Burgos debido a su pertenencia al Partido Comunista de España y la detención después del Congreso celebrado en Praga en diciembre de 1959. Creo que a través suyo tuvimos la primera información explícita acerca de la existencia de un grupo clandestino que se movía en el interior del país, tratando de impulsar la restauración de las libertades democráticas suprimidas a partir del golpe de Estado dado por Franco y sus generales contra la Segunda República en 1936.

Así nos llegó la constancia de las torturas sufridas por ambos durante sus respectivos pasos por la comisaría y cuartelillo, a cargo de la Brigada Político-Social y la Guardia Civil, así como el mal trato dispensado en la prisión burgalesa. Un documento publicado en la prensa extranjera daba cuenta de algunos detalles y había servido para promover dos cartas colectivas dirigidas al entonces ministro de Información y Turismo Fraga Iribarne, quien, como suele ser habitual en estos casos, lo negaba todo, incluida la existencia de presos políticos en las cárceles españolas. Como poco más adelante negaría lo referente a Julián Grimau (1911-1963), último preso fusilado por cuestiones relacionadas con la guerra civil, en la antesala de la celebración de los, según ellos, XXV Años de Paz.

Así nos llegó la constancia de las torturas sufridas por ambos durante sus respectivos pasos por la comisaría y cuartelillo, a cargo de la Brigada Político-Social y la Guardia Civil, así como el mal trato dispensado en la prisión burgalesa. Un documento publicado en la prensa extranjera daba cuenta de algunos detalles y había servido para promover dos cartas colectivas dirigidas al entonces ministro de Información y Turismo Fraga Iribarne, quien, como suele ser habitual en estos casos, lo negaba todo, incluida la existencia de presos políticos en las cárceles españolas. Como poco más adelante negaría lo referente a Julián Grimau (1911-1963), último preso fusilado por cuestiones relacionadas con la guerra civil, en la antesala de la celebración de los, según ellos, XXV Años de Paz.

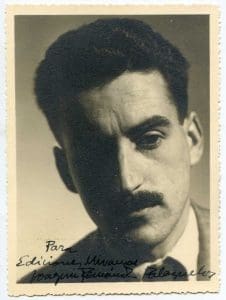

“Joaquín Fernández Palazuelos. Santander, 1960 . Atado y desnudo de medio cuerpo, fue golpeado con toallas húmedas por el Jefe de la Brigada Político Social, Sr. Solar. Cuando

. Atado y desnudo de medio cuerpo, fue golpeado con toallas húmedas por el Jefe de la Brigada Político Social, Sr. Solar. Cuando  caía al suelo le pateaban entre varios policías”.

caía al suelo le pateaban entre varios policías”.

“Eduardo Rincón García. En Oviedo, en 1961, la Brigadilla de la Guardia Civil y en especial el famoso Cabo Pérez, le retorció los testículos y le tuvieron de rodillas sobre garbanzos durante horas”.

Todo esto y mucho más lo aprendimos como en un cursillo acelerado de muy pocos meses. Ahora ya no se trataba de escuchar historias procedentes de la guerra civil, ni tampoco del maquis que en Cantabria había sido desmantelado en 1957 con la muerte de Juanín y Bedoya. Eran aconteceres propios de nuestros días y de nuestro entorno más inmediato, con personas vivas que aún sin conocerlas dejaban su huella entre nosotros, y cuyo puntual conocimiento impulsó el avance de nuestras mentes.

Al mismo tiempo, comenzamos a interesarnos por los clásicos musicales procedentes de la cultura francesa de izquierdas: Ives Montand, Edith Piaf y Patachou, Jacques Brel y, sobre todo, el anárquico Georges Brassens. De ahí todo nos llevaba a dar un paseo por los Coros del Ejército Popular Ruso y un salto a la canción protesta norteamericana pre-Dylan, con Pete Seeger y Joan Baez a la cabeza, o los chilenos Quilapayún. Era el bagaje intelectual que podía enriquecer nuestros gustos musicales, entre los cuales había que añadir un componente hispano descentralizador representado en el valenciano Raimon y el catalán Pi de la Serra. Por estos últimos, además de la joven mallorquina María del Mar Bonet, Arturo sentía una especial predilección, y en alguna de las letras de Raimon sintetizó lo que entonces pasaba por nuestras cabezas: Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d’eixe món.

Para charlar y escuchar los discos traídos de Francia por Carmen Vélez, nos reuníamos en el piso que esta última habitaba en la calle Fernández de Isla, viviendo en el seno de una familia de la izquierda silenciosa a la cual le había correspondido en suerte emparentar con otra familia de la izquierda más beligerante representada por Eduardo Rincón, condenado ahora a varios años de prisión: ya lo había estado en su adolescencia y volvería a ser detenido durante el tardofranquismo y en los albores de la transición democrática.

La creación musical era su gran afición latente desde la juventud, manteniendo ahora ocupado bastante de su tiempo carcelario en Burgos. Cuando yo estaba en Madrid cumpliendo el servicio militar decidió presentarse a un certamen de composiciones convocado con ocasión de conmemorarse el séptimo centenario del nacimiento de Dante Alighieri, y Carmen me encargó le consiguiera un ejemplar en italiano de La vita nuova con el fin de musicarla, lo que me fue fácil hacer debido a que me había matriculado en el Instituto Italiano de Cultura para aprender el idioma y así poder acudir a las versiones originales de las películas que programaba la Embajada.

Recuerdo que en uno de los permisos me estaba esperando Carmen Vélez en la Estación santanderina y cuando pasábamos bajo el túnel vimos en la acera contraria a un extraño personaje, un tanto desaliñado en su atuendo, con el cual ella empezó a mantener a voces una conversación cariñosamente recriminatoria, echándole en cara su afición por la caza:

-¿Qué quieres que haga? No fumo, no bebo y no follo, pues algún vicio había de tener-

Ese entrañable personaje era Miguel Bravo de la Peña (1931-1967), el párroco del Barrio Pesquero que pronto fallecería dejándonos un tanto desamparados. Al margen de dedicar sus pocos años de vida a los más desfavorecidos, Miguel sabía alemán, por lo cual se enorgullecía de leer El capital en esa lengua, y era el primero de los sacerdotes comprometidos que empezaríamos a distinguir como la otra cara de una Iglesia surgida de las tinieblas a partir del Concilio Vaticano II: Antonio Marañón, Paco Pérez, Ángel Alonso, Alberto Pico –sucesor de Miguel Bravo– y un sinfín de párrocos repartidos por la diócesis, aficionados a lecturas que en nada se parecían a las de sus colegas más trasnochados y sin formación cultural, entre los cuales destacaba aquel que solamente sabía el latín del Breviario, siempre y cuando fuera leído en su propio ejemplar. Muchos de ellos abandonaron los hábitos a la primera ocasión que se les ofreció; otros lograron conciliar el pensamiento y acción autónomos con las enseñanzas de los evangelios y la disciplina sacerdotal. También supimos de la existencia del poeta Julio Maruri (1920-), convertido circunstancialmente  en el carmelita fray Casto del Niño Jesús.

en el carmelita fray Casto del Niño Jesús.

A estas alturas del relato compruebo que, sin pretenderlo, he procedido a hablar más de mí que de mi biografiado, pero creo que ello ha sido debido a la deriva de los hechos narrados, puesto que entre los años 1963 y 1965 me mantuve bastante alejado de cuanto sucedía en Santander, obligado como estaba por una disciplina militar que me propició algunas experiencias interesantes que por ahora no son objeto de esta historia.

Cuando regresé a la ciudad, apenas había variado nada en el pequeño grupo formado, al cual ya se habían incorporado Paco Orellana, Román Vázquez y Miguel González. Todo ello se hallaba ya bajo la supervisión controlada de los miembros de la Brigada Político-Social y sus correspondientes confidentes, repartidos entre las porterías próximas al lugar de unas reuniones más amistosas que otra cosa.

Arturo había estrechado su amistad con Carmen y, después, manifestando sus intenciones de estudiar Arquitectura en Barcelona así como su admiración por la obra profesional de los arquitectos Federico Correa y Ricardo Lorenzo. Él era el vínculo que nos unía con la familia Van den Eynde-Ceruti, en la cual la hermana mayor se había ennoviado con uno de los amigos de la adolescencia de su hermano: el estudiante de Farmacia Felipe de la Llama, a quien el escritor Leopoldo Rodríguez Alcalde (1920-2007), sempiterno admirador de la belleza masculina, gustaba de llamar Felipe el Hermoso, consecuencia de su juvenil apostura regia y algo austrohúngara, que diría Berlanga.

José Ramón Saiz Viadero.

Deja un comentario